Case, ville, torri colombaie

VII. Il cinquecento.

La

seconda fase nella diffusione di torri colombaie trova un importante riscontro

nell’evoluzione della normativa statutaria, a partire dalla fine del ‘400, dove,

tra i testi indagati, quasi tutti riportano, nelle regioni del Centro e Nord

Italia, norme molto precise sulla caccia al colombo e sulle colombaie oltreché,

in alcuni casi, notizie molto rilevanti sulla loro funzione e ubicazione. Si

può dire che tutti i comuni più importanti di queste regioni dispongono di regole

sulla tutela dei colombi e delle colombaie, spesso anche comuni molto piccoli,

dove il termine torre, associato all’allevamento dei colombi, compare molto più

frequentemente rispetto agli statuti dei secoli precendenti.

Per

questo periodo si può affermare con certezza, vista l’abbondanza di fonti, che si

tratta ancora di case torri, che seguono schemi tipologici oramai collaudati, o

di ville con la torretta sopra il tetto ma, anche, di un nuovo tipo edilizio

nato agli inizi del XVI secolo, la villa a blocco unico con torre centrale. Per

la torre isolata occorre però sottolineare una doppia valenza, a cui si era

accennato più sopra, in quanto poteva essere utilizzata, ancora, come avamposto

in zone lontane dai centri abitati ma anche come annesso agricolo alla villa della

quale, spesso, assurgeva al ruolo di elemento qualificante, a livello architettonico,

del parco. In alcune zone d’Italia, quali la Lombardia, l’Emilia, le Marche o

la Toscana, come vedremo, le torri esistenti di epoca medievale o

quattrocentesca, in prossimità di zone sicure vicine ai centri abitati, iniziano

a diventare nuclei di aggregazione per nuovi corpi di fabbrica destinati ad

ospitare un maggior numero di lavoratori delle campagne. È in questo periodo,

infatti, che cominciano a formarsi le cosiddette case diacroniche, frutto di

una stratificazione verticale avvenuta in diverse epoche su un manufatto

extraurbano preesistente e costituito, nella maggior parte dei casi, da una

torre. Permane anche la funzione difensiva di queste ultime, finalizzata alla

protezione dei residenti nei casi in cui venivano realizzate lontano da zone

ritenute sicure, associata a quella dell’allevamento del colombo, sia per il

consumo della carne che per la produzione di palombina. Sono questi ultimi i

motivi principali per cui in molti statuti del XIV sec. si doveva avere una

grande abbondanza di colombi e colombaie e che stanno alla base della forte

diffusione di queste ultime a partire dalla seconda metà del XIII sec. Lo aveva

ipotizzato il Desplanques e lo possiamo leggere, molto chiaramente, nello

statuto di Norcia del 1526[104]:

Item per evitare la

iactura et danno de particolare persone et acteso che chi ha palumbara

recognosce la comunità et che quante più palombare fussero tanto più copia de

piccioni et conseguentemente de carne abunda in nella patria et fertilità per

lo stabiare de le possessioni con lo palombino. Statuimo et ordinamo che

qualunqua con schioppicto, balestra, sagipte, pallocte, archi et altri simili instrumenti

traherà ad alcuna palombara o ad palumbi o piccioni o vero in qualunque altro

loco per pigliare o vero uccider palumbe piccione alcuno, sia punito ipso facto

in pena de ducato uno doro per ciaschuno palumbo … Adiongendo alle predicte

cose che ciascunno che havera palombara con li palumbi in la terra contado et

districto de Norsia sia tenuto per ciascuno anno pagare in comuno soldi

vinticinque de denari in lo termine che si serà statuito socto pena del quinto

più: alla quale exactione li colturi della terra siano tenuti exigere dicte

palombare et li syndici del contado siano tenuti exigere le palobare del

contado senza alchuno altro salario una colle dative et che dicti culturi et

syndici pigliando la exactione de scotere le dative se intenda etia havere

presa la exactione de dicte palombare quantunqua non ne fosse mai parlato.

Del

resto in diversi altri comuni dell’Umbria sono presenti, nel ‘500, norme a

tutela dei colombi e delle colombaie. Così, ad esempio, a Todi[105],

dove è proibito catturare columbos

domesticos vel turriisanos, o a Spoleto[106],

dove non si possono cacciare colombi, colombe o altri uccelli nei pressi di un

colombaio. Gli Statuta di Orvieto[107]

del 1589, oltre a vietare la cattura di columbas turritanas seu de

columbaria,

contengono una norma, riferita a chi possedeva terreni presso la rupe, secondo

la quale era proibito scavare grotte dove realizzare colombaie o cantine ma era

consentito, però, costruirle ai piedi della scarpata e non incidendo la pietra

tufacea. Il riferimento è alla cosiddetta colombaia rupestre, una grotta

ricavata scavando le rupi, di cui esistono esempi in zone dell’Umbria e del

Lazio, come la stessa Orvieto ed Orte o nella città distrutta di Castro e

probabilmente a Ronciglione. Negli statuti del Ducato di Castro e della Contea

di Ronciglione del 1558[108]

troviamo, infatti, la proibizione di catturare colombi nelle torri colombaie,

nelle rupi o nelle case: ut nulla persona

audeat, vel presuma columbos domesticos alienos, in columbariis turribus,

rupibus, vel domibus, aut agris capere, aut occidere aut laqueos, aut

archibusium exonerare, rete, sive aliquam artem ad capiendum tendere, qui

contrafecerit, vigintiquinque florenorum paena plectatur. Sempre nel Lazio

negli statuti di Nepi del 1495[109],

e di Rieti del 1569[110]

si hanno riferimenti a torri colombaie e, nel secondo, viene concessa a

chiunque la possibilità di realizzare una palombara.

Nelle

Marche la diffusione di questi edifici è molto consistente, visto anche l’alto

numero di torri giunte ai nostri giorni, con conseguente normativa statutaria

molto precisa al riguardo e che tende, evidentemente, ad incrementare

l’allevamento del colombo e la costruzione delle colombaie. Così per il comune di

Ancona nel cui territorio, al fine di avere abbondanza di colombi, è consentito

ad ogni residente costruire o possedere una colombaia sul proprio terreno ma è

proibito scagliare pietre, entrare, danneggiare colombaie o torri, cacciare le

colombe o prenderle da alcuna colombaia contro il volere del proprietario della

torre o della colombaia[111],

o per il comune di Fermo[112]

dove è proibita la caccia al colombo ut

copia, et fertilitas columborum habeatur in Civitate Firmi ed è consentito

edificare una colombaia extra portas

dictae Ciuitatis dietro pagamento di una tassa, o a Tolentino, in provincia

di Macerata, le cui norme vietano, ancora, di catturare colombi ut fertilitas Columborum, et piccionum in

Terra Tholentini congruis temporibus habeatur. Anche nei comuni di Macerata[113]

e Pesaro[114],

sono presenti delle rubriche che vietano espressamente la cattura dei colombi

di colombaia.

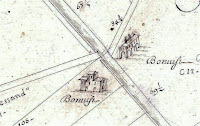

In questo periodo, va ricordato, comincia ad affermarsi, nella regione, la mezzadria, secondo un processo iniziato più di un secolo prima, con conseguente formazione di poderi sui quali viene costruita la casa colonica, nel quale «i cittadini investono i capitali ottenuti con i commerci e le professioni, in seguito ad una complessa fase di aggiustamenti di preesistenti forme contrattuali … I contadini che prima abitavano all’interno delle mura cittadine o in borghi rurali dai quali si recavano nelle terre da coltivare, ora si insediano nelle campagne che, oltre ad essere lavorate come stabiliscono minuziosamente gli Statuti cittadini ed i contratti notarili, devono anche essere presidiate costantemente[115]». Se le nuove case costruite nei poderi erano, fino al secolo precedente, prevalentemente torri, a seguito dell’espandersi del popolamento nelle campagne inizia, nel XVI sec., la costruzione di nuove dimore per i contadini che, molto frequentemente, venivano addossate a queste torri già presenti sul fondo. Per le Marche settentrionali, come anche per alcuni centri umbri del Ducato di Urbino, le ben note vedute del Mingucci[116], realizzate nel 1626 ma che fotografano una situazione ben consolidata già alla fine del secolo precedente (figg. da 11 a 18), mostrano, in quasi tutti i disegni dei comuni e delle campagne circostanti, la presenza di numerose torri colombaie isolate, riconoscibili per il cordolo o le bucature esterne, o con uno o più corpi di fabbrica addossati tanto da far supporre, per queste zone, la coincidenza nelle norme degli statuti del termine colombaia con con quello di torre. In molte vedute sono facilmente individuabili anche case-torri-colombaie all’interno delle mura, come a Candelara (fig. 14b), Gabicce (fig. 15), o a Tavullia (fig. 17). Per le Marche centrali si può far riferimento al Cabreo della Santa Casa di Loreto[117] dove «compaiono infatti organismi, qualificati come case, a pianta rettangolare, tetto a capanna, provvisti di torri su di un fianco o sul retro, sempre tuttavia come un corpo giustapposto a quello abitativo. Nella stessa raccolta appaiono altri organismi, denominati Collombara in forma di costruzione isolata, a torre massiccia, a tre piani, con tetto a due spioventi»[118]. Esiste poi, di una zona compresa tra Macerata e Treia (MC), una veduta a volo d’uccello del 1609[119] (fig. 19) dove, nel raggio di pochi km, non compaiono torri isolate ma ben quattro edifici con torre colombaia emergente dal tetto. Si tratta di un tipo di villa abbastanza diffuso nella Regione e di cui si avrà modo di parlare più ampiamente nel capitolo relativo alle ville. Per le torri isolate realizzate in epoca tardo cinquecentesca può essere interessante riportare gli esempi poco noti della Peschiera Ciccolini (foto 21), in località Piediripa di Macerata, la cui particolarità sta nel fatto di essere circondata da una grande vasca in muratura, coeva all’edificio, ed adibita in origine a peschiera, ed il Casone Parisani (foto 22), in località Casone di Tolentino (MC), dove alla torre originariamente isolata venne affiancata, in epoche successive, una villa con portico e loggia sovrapposta in facciata. Un’ultima nota relativa alla città di Fermo dove esiste una colombaia ricavata sopra l’abside tardo quattrocentesco della chiesa di Santa Caterina.

|

Fig.

11. F. Mingucci, particolare di colombaia extraurbana raffigurata nella veduta

di Mercatello Sul Metauro (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano

Latino 4434, c. 133 r. Diritti

riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 12. F. Mingucci, particolare di colombaia extraurbana raffigurata nella veduta di Montelabbate (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 21 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 13. F. Mingucci, particolare di colombaia extraurbana raffigurata nella veduta di Sant'Angelo in Vado (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 131 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 14a. F. Mingucci, particolare di colombaia extraurbana raffigurata nella veduta di Candelara (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 20 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 14b. F. Mingucci, particolare di colombaia urbana raffigurata nella veduta di Candelara (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 20 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 15. F. Mingucci, particolare di colombaia urbana raffigurata nella veduta di Gabicce (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 31 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 16. F. Mingucci, particolare di colombaia extraurbana raffigurata nella veduta di Gradara (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 33 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 17. F. Mingucci, particolare di colombaia urbana raffigurata nella veduta di Tavullia (PU), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 36 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 18. F. Mingucci, particolare di colombaia extraurbana raffigurata nella veduta di Valfabbrica (PG), 1626 (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino 4434, c. 64 r. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig.

19. Ville con torre colombaia nel territorio compreso tra Macerata, Treia e

Pollenza. G. Rainaldi, mappa, 1609

(Arch. Storico Comunale di Pollenza – Diritti riservati). |

|

| Foto 21. Peschiera Ciccolini a Macerata. |

|

| Foto 22. Casone Parisani a Tolentino. Link all'immagine. |

In

Emilia Romagna alcune delle principali città sono dotate di norme che

proibiscono la cattura dei colombi di colombaia, quali Ferrara[120],

Modena[121],

Faenza[122]

e Bologna[123].

In quest’ultima veniva consentito il possesso di una colombaia o la possibilità

di edificarne solo a chi disponeva di cento tornature di terra che diventavano

venti nei territori della guardia

civitatis, ovvero di una fascia suburbana di tre-cinque miglia compresa tra

le mura ed il contado che godeva del regime fiscale della città, o nei luoghi

di montagna, mentre nei castelli era permesso il possesso di una colombaia a

chiunque lo volesse[124].

Questa restrizione, riscontrata anche in alcuni statuti lombardi, era dovuta al

fatto che un eccessivo numero di colombaie, con conseguente presenza esorbitante

di colombi, avrebbe potuto arrecare danno ai terreni seminati nelle loro

vicinanze. Questo limite all’edificazione dimostra certamente l’esistenza, alla

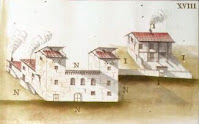

metà del secolo, di un gran numero di queste strutture. In effetti, dai Dissegni di alcune prospettive di Palazzi

Ville e Chiese del Bolognese fatti nel tempo del Sig. Cardinale Paleotti

Arcivescovo di Bologna realizzati da Egnazio Danti nel 1578[125],

emerge che nelle campagne del bolognese erano presenti molti edifici rurali

dotati di torre colombaia, sia ville progettate con la torre (figg. 20, 21, 22

e 23), sia torri isolate più antiche alle quali appaiono addossati nuovi corpi

di fabbrica (figg. 24, 25) o annessi alle ville con torretta sopra i tetti

(figg. 26, 27) o torri isolate monofunzionali nell’ambito della fattoria o

villa (figg. 28, 29, 30, 31). Ciò non esclude però la realizzazione, in questo

periodo, di nuove case-torri-colombaie isolate delle quali restano diversi

esempi, come quello a Crevalcore (BO) (foto 23), a Crocetta di Sant’Agata

Bolognese (BO) o a San Pietro in Casale (BO) in via Rubizzano con villa

accorpata in epoca successiva. Tali edifici mostrano un’interessante stile

locale, che emerge anche da alcuni dei disegni del Danti (fig. 29),

caratterizzato dalla presenza di arcate cieche ai vari piani.

|

| Fig. 20. E. Danti, veduta di ville con torre colombaia, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 21. E. Danti, veduta di villa con torre colombaia, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine. |

|

| Fig. 22. E. Danti, veduta di villa con torre colombaia, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 23. E. Danti, veduta di villa con torre colombaia (243), 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 24. E. Danti, veduta di villa costruita in adiacenza a torre colombaia più antica, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 25. E. Danti, veduta di villa con corpi di fabbrica costruiti in adiacenza a torre colombaia più antica, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 26. E. Danti, veduta di annesso agricolo alla villa con torre colombaia, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 27. E. Danti, veduta di annesso agricolo alla villa con torre colombaia, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 28. E. Danti, veduta di torre colombaia isolata nell’ambito della fattoria (cascina), 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 29. E. Danti, veduta di torre colombaia isolata nell’ambito della fattoria, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 30. E. Danti, veduta di torre colombaia isolata a pianta ottagonale presso Rocca Isolani a Minerbio (BO), 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 31. E. Danti, veduta di torre colombaia isolata nell’ambito della villa, 1578 (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171. Diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Foto 23. Torre colombaia isolata a Crevalcore (BO). |

Una

norma molto simile a quella di Bologna è presente negli Statuta Magnificae

Civitatis Bergomi[126]

dove, per avere una colombaia bisognava possedere cento pertiche di terra in

pianura e cinquecento nelle valli. Negli statuti di Milano del 1502[127],

a parte una rubrica De poena capientis

Columbos non si ha questo specifico

condizionamento all’edificazione di colombaie, tuttavia nel commentario[128]

di Orazio Carpano del 1585, che fornisce alcune delle modalità con cui questi

statuti venivano applicati, si può leggere che i proprietari di colombaie sono

tenuti a rifondere i danni ai campi di altri quando non custodiscano i colombi

o non abbiano abbastanza terra da garantire il loro sostentamento mentre,

nell’edizione degli stessi statuti del 1773, compare un’annotazione alla

rubrica 442 che spiega molto bene i motivi di queste restrizioni[129].

Sempre

in Lombardia, precise norme sui colombi o colombaie sono presenti negli statuti

di Cremona del 1578[130],

di Pavia del 1590[131],

di Brescia del 1557[132].

In

questa regione appare molto più diffuso, nel XVI sec., il tipo di torre

colombaia sui tetti degli edifici rurali piuttosto che quello isolato. Ne forniscono

un’importante testimonianza, per le campagne in prossimità di Milano, due mappe

realizzate, a partire dal 1566, per le visite pastorali si San Carlo Borromeo nelle

pievi di Segrate e Cesano (figg. 32-33), che mostrano, soprattutto la prima,

una forte diffusione di cascine dotate di torre per l’allevamento dei colombi

delle quali si può citare, come uno dei pochi esempi rimanenti la Cascina

Triulza a Melzo (MI) (Foto 24). Questo tipo doveva inoltre essere abbastanza

diffuso nel cremonese, dove restano alcuni interessanti esempi a Trigolo quali

le cascine San Cassano, Della Colombara nel Bosco (Foto 25) e San Vitale (Foto

26). Si tratta di complessi rurali diacronici, come nel caso di Milano, o di

strutture progettate con la torre come negli esempi di Trigolo che ricordano,

in maniera molto evidente, il tipo della fattoria romana con la torretta sul columen e rappresentata nei mosaici del

Museo del Bardo a Tunisi. Non mancano però le torri isolate, come nel

bresciano, quali Torre Parzani Scovoli o quella oggi inglobata nella Cascina Badino,

entrambe a Provaglio d’Iseo (BS).

|

| Fig. 32. Mappa realizzata per la visita pastorale di San Carlo Borromeo nella pieve di Segrate, 1566 circa (Archivio della Curia Arcivescovile di Milano – diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Fig. 33. Mappa realizzata per la visita pastorale di San Carlo Borromeo nella pieve di Cesano, 1566 circa (Archivio della Curia Arcivescovile di Milano – diritti riservati). Link all'immagine |

|

| Foto 24. Torre colombaia della Cascina Triulzo a Melzo (MI). Link all'immagine |

|

| Foto 25. Cascina Colombara del Bosco a Trigolo (CR). Link all'immagine |

|

| Foto 26. Cascina San Vitale a Trigolo (CR). Link all'immagine |

Anche in

Piemonte non mancano, negli statuti comunali, norme riguardanti la tutela dei

colombi come nel caso di Vercelli[133],

Castelnuovo Scrivia (AL)[134]

o di Novara[135],

ma risulta difficile per questa regione, vista l’esiguità delle fonti

disponibili, tracciare un quadro preciso sulla diffusione delle colombaie.

L’unico studio pubblicato, sul tema specifico delle torri colombaie nel

Monferrato[136],

mette in evidenza, nonostante la quantità di documenti esaminati, la difficoltà

di individuare, per il XV sec., i tipi edilizi presenti in quanto, il termine

colombaia presente nelle carte d’archivio è molto generico e può indicare, come

sappiamo, più di un tipo di edificio. Ma oltre a questa incertezza tale studio

mette in evidenza, ancora per gli edifici quattrocenteschi, un dato

interessante, ovvero «la sistematica associazione delle colombaie … a

insediamenti accentrati, il più delle volte declinata in una condizione di

prossimità alle strutture del castello» Si tratta quasi sempre di torri ma è

difficile distinguere, come lo stesso autore asserisce, qual’era la loro

struttura. Per il secolo successivo lo stesso studio individua, in base a

ricerche archivistiche, alcuni tipi, quali la cascina con colombaia, la

colombaia nel castello e la casa con colombaia, proponendo anche la

visualizzazione di alcuni di questi tipi in diverse mappe storiche di epoca

cinquecentesca e seicentesca. Tali importanti documenti mostrano una certa

diffusione di edifici con torre colombaia, in alcuni casi anche attraverso

disegni abbastanza dettagliati che rendono possibile distinguere alcune

tipologie ben precise, quali la cascina con torre colombaia realizzata sulla

copertura in epoca cinquecentesca, il complesso rurale diacronico formatosi

attorno ad una torre di origine medievale o quattrocentesca e, molto raramente,

la torre isolata. Ampliando la ricerca sul materiale cartografico

cinque-seicentesco presente all’Archivio di Stato di Torino si ha una conferma,

pur parziale, di questa diffusione mediante le tipologie sopra descritte. Le

cascine con torre colombaia, le cui forme ricordano molto da vicino quelle già

individuate in Lombardia, sono presenti, ad esempio, nei territori di Casale

Monferrato (fig. 34), Frassineto (fig. 35), Moncucco (fig. 36) e Celle (fig.

37). Alcuni agglomerati diacronici sono rappresentati su mappe dei territori di

Alba (fig. 38), Capriata d'Orba (fig. 39), Fontanile (fig. 40), Asti (fig. 41),

Gassino (fig. 42), Cimena (fig. 43), Agliè (fig. 44). La presenza di torri

colombaie isolate è ravvisabile nella mappa del Territorio delle Apertole (fig.

45) e, ancora, nel Tipo del Corso della

Roggia di Livorno, e de' Luoghi confinanti[137].

|

| Fig. 34. Cascina con torre colombaia. Casale Monferrato (AL). Pianta del corso del fiume Po nei pressi della città fortificata di Casale Monferrato. Sec. XVI. Archivio di Stato di Torino, Corte, Monferrato, Feudi per A e B, Cart. 22, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 35. Cascina con torre colombaia. Frassineto (AL). 1595. AST, Corte, Monferrato, Confini, Volume F, Cart. 3, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 36. Cascina con torre colombaia. Moncucco (AT). Disegno del sito, e Cassina del Signor Segretario Alberto Paltro à Moncucco. 1668. A.S.T., Corte, Monferrato, Feudi per A e B, Cart. 36, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 37. Cascina con torre colombaia. Celle (TO). Tippo de territorij delli Luoghi di Celle, e Tiole. Secolo XVI. A. S. T, Camerale Piemonte, Tipi Articolo 664, Celle e Tigliole, Cart. 11, f. 2. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 38. Complesso diacronico con torre colombaia. Alba. Tratto del fiume Tanaro presso Alba. Secolo XVII. A.S.T., Corte, Monferrato, Disegni allegati al fondo "Confini", Volume A, Cart. 1, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 39. Complesso diacronico con torre colombaia. Capriata (AL). Veduta della zona tra Capriata d'Orba e Molare, con il corso del fiume Orba ed i suoi canali. Sec. XVII. AST, Corte, A.S.T., Corte, Monferrato, Feudi per A e B, Capriata, Cart. 11, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 40. Complesso diacronico con torre colombaia. Fontanile (AT). Disegno dimostrativo della situazione dè termini tra Fontanile, et Casselvero. 1696. A.S.T., Corte, Monferrato, Feudi per A e B, Fontanile, Cart. 20, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 41. Complesso diacronico con torre colombaia. Asti – fiume Tanaro. A. S. T., Camerale Piemonte, Tipi Articolo 664, Asti, Cart. 4, f. 1. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 42. Complesso diacronico con torre colombaia. Gassino (TO). Territori tipo dei confini di Gassino e Castiglione. Fine XVI sec. A.S.T., Corte, Monferrato, Disegni allegati al fondo "Confini", Volume S, Cart. 27, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 43. Complesso diacronico con torre colombaia. Cimena (TO). Tipo dei confini tra Cimena e Brandizzo. A.S.T., Corte, Monferrato, Disegni allegati al fondo "Confini", Volume S, Cart. 7, f. 0. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 44. Complesso diacronico con torre colombaia. Caluso (TO)-Bealera. Piano della bealera di Caluso incominciando dal Fiume Horco sopra le fini di Castellamonte sino alli Molini di Caluso. A. S. T., Camerale Piemonte, Tipi Articolo 663, Caluso Bealera, Cart. 23, f. 1. Diritti riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 45. Torre colombaia isolata. Territorio delle Apertole (VC), con Livorno, Fontanetto, Crescentino e le abbazie di Lucedio e San Genuario. 1686. A.S.T., Corte, Monferrato, Disegni allegati al fondo "Confini", Volume L, Cart. 2, f. 0. Diritti riservati. Link all''immagine |

La

Toscana rappresenta la regione con la maggiore quantità di materiale

documentario di tipo grafico prodotto, per la maggior parte, dallo Scrittoio delle Regie Possessioni,

attivo tra il XVII e il XVIII sec., le cui competenze consistevano

nell’amministrazione delle fattorie granducali, dei mulini, dei poderi, delle

case e dei boschi ma anche dai Capitani

di Parte Guelfa, organo di Magistratura che disponeva di un cospicuo

patrimonio immobiliare e di terreni. Tale documentazione, costituita da un considerevole

numero di mappe, rilievi di edifici e progetti, consente di avere un quadro

abbastanza chiaro della diffusione delle colombaie nei territori di questa

regione. Dall’esame di alcune mappe, la cui datazione va dalla metà del XVI

sec. alla metà del secolo successivo, che rappresentano territori delle

provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Lucca, si desume

una forte diffusione di edifici con torre colombaia costituiti sia da case e

complessi rurali diacronici che da edifici progettati e realizzati

unitariamente alla torre. In tutte le mappe visionate, va sottolineato, non

compare mai la torre isolata che appare sempre affiancata da corpi aggiunti in

quanto il processo di popolamento delle campagne, da parte dei mezzadri, era

già alla metà del XVI sec. un fatto compiuto con la conseguenza che i primi

insediamenti esistenti, le torri, erano già stati affiancati da nuovi corpi di

fabbrica per sopperire alla necessità di un maggior numero di alloggi per

lavoratori. Case e complessi rurali diacronici compaiono nelle mappe relative

ai territori di Chiusi (fig. 46) e Scorgiano (fig. 47) in provincia di Siena,

Santa Lucia (fig. 48) e lungo il fiume Bisenzio (fig. 49) in provincia di

Prato, tra Levane e Montevarchi (fig. 50) e Frassineto (fig. 51) in provincia

di Arezzo, Empoli (fig. 52), Monte a Ema (fig. 53) e Montughi (fig. 54) a

Firenze, presso il lago di Bientina (PI) (fig. 55), a Borgo a Buggiano (fig. 56)

in provincia di Pistoia e nella Piana di Lucca (fig. 57).

|

| Fig. 46. Casa diacronica con torre colombaia presso Chiusi (SI). Pianta delle Capitolazioni del 1607 stabilita il 1608. 1608. A. S. Siena, Quattro conservatori, filza 3052, c. 2. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 47. Case diacroniche con torre colombaia presso Scorgiano (SI). Raffigurazione della contea di Scorgiano. 1667. A. S. Siena, Quattro conservatori, Feudi 1758, c. 106. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 48. Complesso diacronico con fornace e torre colombaia presso il fiume Bisenzio in località Santa Lucia (PO). Pianta di un tratto del fiume Bisenzio nei pressi di S. Lucia e del Calvalciotto. 1590-1650. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 9, c. 8. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 49. Casa diacronica con torre colombaia presso il fiume Bisenzio a nord della Città di Prato. Pianta del Fiume di Bisenzio che comincia sotto la Chiesa e Convento de Reverendi Padri Zoccolanti del Palco seguente in sino al Ponte. 1610-1630. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 14, c. 50. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 50. Complessi diacronici (fra i quali un mulino) con torre colombaia presso il fiume Arno tra Levane e Montevarchi (AR). Pianta del corso del fiume Arno tra Levane e Montevarchi. 1550-1620. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 10, c. 39. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 51. Casa diacronica con torre colombaia presso la Fattoria di Frassineto ad Arezzo. Fattoria di Frassineto. 1608. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 14, c. 47. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 52. Casa diacronica con torre colombaia presso località Pontorme di Empoli (FI). Pontorme e sue campagne e scoli. 1600-1700. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 20, c. 2B. L’intera mappa, di cui si mostra qui un particolare, documenta una quantità considerevole di case con torre colombaia concentrate nella stessa zona. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 53. Casa diacronica con torre colombaia in località Ponte a Ema di Firenze. Disegno di un tratto del fiume Ema presso il ponte e l'abitato di Ponte a Ema. 1620-1640. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 20, c. 33. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 54. Casa diacronica (?) con torre colombaia sulla collina di Montughi a Firenze. Pianta di terreni per una controversia di confine nella zona fra Villa Tantafera e il convento dei Cappuccini di Montughi. 1600-1700. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 19, c. 34. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 55. Edifici con torre colombaia presso il lago di Bientina (PI). Veduta prospettica del lago e padule di Bientina dell'alta Valdinievole dall'osteria del Turchetto, Montecarlo, Altopascio al lago e padule di Sibolla. XVI sec. A. S. Firenze, Miscellanea di Piante, 470, c. 470.c. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 56. Complesso diacronico con torre colombaia ed osteria in località Ponte a Ema di Firenze. Disegno di un tratto del fiume Ema presso il ponte e l'abitato di Ponte a Ema. 1620-1640. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 20, c. 33. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 57. Case diacroniche con torre colombaia nella piana di Lucca. Beni tra il canale Frizzone e la Fossa Nuova nella Piana di Lucca. 1659. A. S. Lucca, Offizio sopra i Paduli di Sesto, Terrilogio della Linea Rossa 48, c. 24. Diritti Riservati. Link all'immagine |

Fattorie

e case realizzate unitariamente alla torre sono presenti nei disegni dei

territori di San Pietro a Sieve (fig. 58) ed alle Cascine di Firenze (fattoria

granducale) (fig. 59), presso Pistoia (fig. 60), a Ponte a Elsa di San Miniato

(fig. 61) in provincia di Pisa, San Poto in Piazzanese (fig. 62) a Prato e

nella Piana di Lucca (fig. 63). Alcuni disegni più tardi, rispetto all’epoca

delle mappe esaminate, ci consentono di avere una raffigurazione abbastanza

precisa delle tipologie sopra descritte (figg. da 64 a 68). Da notare, in

questi disegni, il tipo di colombaia con la loggetta all’ultimo piano davanti

alle bucature per l’ingresso dei colombi, una particolarità probabilmente tutta

toscana, che oltre a garantire una protezione dalle intemperie o da un

eccessivo irraggiamento solare consentiva di non disperdere la colombina sulla

parete o sui tetti sottostanti.

|

| Fig. 58. Case con torre colombaia presso San Pietro a Sieve (FI). Pianta di un tratto del fiume Sieve dal Ponte a Sagginale. 1570-1650. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 14, c. 39. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 59. Fattoria granducale con torre colombaia presso il fiume Arno alle Cascine di Firenze. Pianta di un tratto del fiume Arno con le Cascine di S.A.S. alla Porta a Prato. 1550-1630. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 13, c. 8. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 60. Edificio a blocco unico con torre colombaia in posizione baricentrica presso Pistoia. Pianta del territorio di Pistoia con un tratto del fiume Ombrone alla confluenza dei torrenti Brana e Vincio con i tanti mulini esistenti. 1580-1680. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 26, c. 47. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 61. Casa con torre colombaia in località Ponte a Elsa di San Miniato (PI) presso il fiume Elsa in prossimità dello sbocco nel fiume Arno. Disegno del corso del fiume Elsa da Ponte a Elsa fino allo sbocco nel fiume Arno. 1550-1650. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 18, c. 36. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 62. Case con torre colombaia presso San Poto in Piazzanese a Prato. San Poto in Piazzanese. 1580-1590. A. S. Firenze, Piante dei Capitani di Parte Guelfa, cartone 14, c. 25. L’intera mappa, di cui si mostra qui un particolare, documenta una quantità considerevole di case con torre colombaia concentrate nella stessa zona. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 63. Case con torre colombaia nella piana di Lucca. Beni tra la fossa Nuova e la Fossa Bianca e casa Buonvisi nella Piana di Lucca. 1659. A. S. Lucca, Offizio sopra i Paduli di Sesto, Terrilogio della Linea Rossa 48, c. 26. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 64. Case e complesso rurale diacronici nati intorno al nucleo originale della torre, Villa e Casa del Podere di Querceto e Fattoria di Campi e villa. Villa e casa del podere di Querceto, fattoria di Campi e villa-casa del Podere di S.Martino. 1782. A. S. Firenze, Miscellanea di Piante, 282, c. 282.a. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 65. Case diacroniche, Podere piccolo di Palarciano e della casa Nuova, e casa realizzata unitariamente alla torre del Podere di Palarciano. Casa del podere piccolo di Palarciano - casa del podere di Palarciano - casa del podere della Casa Nuova. 1782. A. S. Firenze, Miscellanea di Piante, 282, c. 282.e. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 66. Casa realizzata unitariamente alla torre nel Podere di Gazzarra della Fattoria delle Cascine d’Isola a Firenze. Veduta della casa del podere di Gazzarra. 1789. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 38, c. 39. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 67. Casa diacronica nel Podere dei Vivaj della Fattoria delle Cascine d’Isola a Firenze. Veduta della casa del podere dei Vivaj. 1789. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 38, c. 43. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Fig. 68. Casa diacronica nel Podere dell’Orto Ferdinando della Fattoria delle Cascine d’Isola a Firenze. Veduta della casa del podere dell’Orto Ferdinando. 1789. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 38, c. 95. Diritti Riservati. Link all'immagine |

Come

per le altre regioni esaminate anche per la Toscana esistono precisi riferimenti

alle colombaie negli statuti comunali. Così, ad esempio, nei Bandi, Ordini, e Provisioni, appartenenti al

Governo della Città, e Stato di Siena[138]

del 1584, o negli Statuti della città di Lucca nuovamente

corretti, et con molta diligentia stampati[139]

del 1539, nel Liber Statutorum Arretii[140]

del 1580 e, infine, negli Statuta

civitatis Pistorii[141]

del 1546.

VIII. Torri, ancora torri.

Alla

luce di quanto sopra esposto si può affermare, per il ‘500, che sotto il

termine colombaia si possono ricomprendere diverse tipologie che vanno dalla

grotta, alla casa, alla fattoria o cascina, alla villa o all’annesso rurale di

queste e, infine, alla torre isolata. L’elemento prevalente è, però, quasi

sempre la torre che può essere affiancata da nuovi corpi di fabbrica,

realizzata alla sommità delle costruzioni o eretta in prossimità di altri

edifici o in zone ancora malsicure e lontane da centri abitati. Questo ci viene

indicato da tutta la documentazione esaminata e da alcune fonti letterarie, i

trattati di agricoltura, prodotte nello stesso secolo ed anche oltre dove,

immancabilmente, il tema dell’allevamento dei colombi e delle colombaie trova ampio

spazio. Oltre a ciò la lettura di alcuni brani di questi trattati chiarisce in

modo inequivocabile il significato dei termini colombarium, domus, turris,

presenti nelle rubriche degli statuti comunali cinquecenteschi dedicate alla

tutela dei colombi. Il primo è generico e può indicare la torre isolata, quella

unita all’edificio, o qualsiasi altro tipo di costruzione con vani destinati

all’allevamento del colombo. La domus è la casa con torre colombaia, mentre

turris sta ad indicare la torre o casatorre colombaia isolata sia urbana che

rurale. Così, ad esempio, nel Predium

Rusticum di Charles Estienne (1504-1564), pubblicato in Francia nel 1554 e

per la prima volta in Italia nel 1581 con il titolo Agricoltura et casa di villa, che tratta il tema delle colombare al

cap. XXI del Libro I. Per questo autore la colombaia è una torre fabbricata

sopra la facciata, al dritto, della casa di villa.

L’Utile che si tira

dalla colombara, non è punto minore di quel che si cava de gli altri volatili

principalmente per la vendita dei colombini, et altri, che tutto l’anno

populano in grandissimo numero, et ci sono delle lavoratore, le quali ne

vendono fino à dugento, et trecento para per ciascuna muta, et non ricercano

con gran cura, così gli altri uccelli. Vero è, che sono di molta spesa, et di

gran danno per le terre, et per questo rispetto non si permettono le colombare

fatte a guisa di torre massicie fino à terra, se non à gentil’huomini

feudatarij, et in luoghi dove siano molte terre che si coltivino. Drizziamo

adunche a nostro proposito per commodità della lavoratora una colombara

massiccia, et piantiamola in logo mezzanamente elevato, overo fabricamola al

dritto della nostra casa di villa … come

anco si fabricherà un’altra torre massiccia di pietra per servire a un molino

da vento, lontano un volo, ò due solamente dell`acqua, accioche i colombi

possano riscaldarla portandola in gozo per dare à i Colombini.

Da

rilevare, inoltre, l’accenno alla possibilità, riservata in Francia ai soli

feudatari[142]

che possedevano ampie tenute, di realizzare torri massicie fino à terra, in quanto un eccessivo numero di colombaie

avrebbe potuto causare danni alle colture dei terreni limitrofi, una norma

simile a quella presente, come si è visto, negli statuti di alcune città

italiane.

Anche

nell’Obra de Agricoltura di Gabriele

Alfonso Herrera (1470-1539) del 1513,

pubblicata in Italia nel 1583 con il titolo Agricoltura

Tratta da Diversi Antichi et Moderni Scrittori, la colombaia è una torre fatta à maniera di casa nell'alto di essa.

La colombara è così di

gran guadagno, quando sia ben governata, et trattata come si richieda, et è di

poca spesa, perche i colombi per la maggior parte viveno di quel che da se

istessi si van buscando, eccetto in certi tempi che fuori non trovan che

mangiare. Le colombare si fanno, o in caſa o vero in campagna. Se si fa nelle

città, et luogo habitato è migliore in edificio alto dove i colombi possano

entrare, et uscire commodamente, perciò in simili luoghi si fanno in torri, ma

sono molto miglior di campagna che in terre habitate. Per colombara si ha da

far elettione in luogo rosao [sic] di

alberi perche quivi si posano molti sparvieri, et altri uccelli di rapina…

Alcuni sono che fan le colombare sopra pilastri con colonne ò di legno ò di pietra

pur che sieno i pilastri tali che possano sopportare il peso dello edificio et

sien rotondi et molto lisi, acciò per essi non possan salire gli animali

velenosi che guastano, et rovinan molto le colombare, come son serpi, lucerte,

ratti, gatti et simili animali, overo son fatte à maniera di casa nell'alto di

essa, che facendosi deve esser tutta di mattoni ben congionti con calce, in

modo che fra un mattone, et l'altro non sia piu calce di quanto pigli, perche

in questo modo non vi faran cove di questi animali velenosi. Vogliono esser le

mura ben biancheggiate et scialbate dentro et di fuori, o ben liscie si perche

in esse non possano arrapparsi detti animali ò persone per robbare, et anco

perche le colombe si compiacciono molto del color bianco, onde ve ne corron poi

molte. La torre, et alto di essa sia come si è detto ben esposta al sole, et

bene desbrigata da qualunche impedimento che glile potese ritenere, che habbi

molte cove assai grande che in ciascuna di esse possano capire il padre, la

madre et i figli non sien piu alte di quante vi possa aggiongere un huomo con

una scala di quattro o cinque passi[143].

Nelle

Ricchezze dell’Agricoltura, scritte

da Giovan Maria Bonardo (1523-1590) nel 1584, l’autore dedica l’intera Sesta Parte del trattato al tema dei

colombi e delle colombaie fornendo una descrizione abbastanza completa dei tipi

di colombaia che venivano realizzati nel ‘500. Tra tutti quelli descritti vale

la pena soffermarsi sul tipo realizzato ne’

portoni de’ cortilli, una torre costruita sopra l’arco di accesso al

cortile delle ville, fattorie ed anche centri urbani, abbastanza diffuso nel

nord Italia, come quello della Cascina San Vitale a Trigolo (CR) (foto 25) o

quello di accesso al Borgo di Palazzo de’ Rossi a Pontecchio Marconi (BO) o sul

tipo costruito in parte di qualche

granaio, come quello rappresentato nei Dissegni

di alcune prospettive del Danti presente nei dintorni di Bologna (figg. 26

e 27).

Le Colombaie si fanno in

vari, e diversi modi, si come tutto dì si vede, secondo il piacere di chi lo

fa. Però in questo non sarebbe quasi nulla da dire, eſſendo cosa tanto nota per

se stessa. Nientedimeno dico, che si fano colombaie, o luoghi per tener colombi

nelle città, nella castella, nelle ville, alla campagna, sopra gli alberi ne’

portoni de’ cortilli, nelle case di paglia, ne’ frontispicij delle case di

muro, quanto tiene il frontispicio, facendoli il ſuo colombaiuo o, overo luogo separato,

ch'entra in casa serrato, e governato, overo nella facciata della casa al modo sudetto,

ò in parte di qualche granaio. Altri le fanno nel mezzo della sommità della casa

tirandola di sopra la casa con le sue quattro faccie, altri ne cantoni delle case,

ò vero ne frontispicij, è nel mezo della facciata della casa: Altri sopra

pilastri, et altri sopra alberi, chi di muro, chi di legno, e come più s'appetisce.

Il miglior modo è farle separate dai cortili, e lontane dalle strade in luogo

dove non sieno molti alberi appresso, accioche non sieno danneggiate dagli

uccelli, e non habbiano l'acqua molto lontana, e questa sia corrente, - -

accioche si possano valer di essa: si dee dunque fare la sua colombaia in

quadro, e che sia di assai buona quadratura, nè bassa, nè molto alta per la

commodità de’ colombi, e di sopra gli si dee fare il suo capitello col suo

spiraglio, e mettervi una ramata [grata metallica], accioche gli uccelli, o altri animali non vi possano entrare, e

danuificare i colombi, se bene i colombi si dilettano molto di entrar di per sopra,

le tegole per lo detto spiraglio nella colombaia si deono fare almeno due mani

di corridori all'intorno, accioche li colombi possano riposare, e stare al

Sole, et al fresco secondo i tempi, farvi ancho i suoi bucchi, accioche possano

al lor beneplacito entrar nella colombaia, ma di modo,che poſſano serrarsi

quando si volesse serrare, et aprire, si per lo freddo, quanto per lo troppo

caldo, e anco per gli animali nocivi con le loro assette, e corde, le si deono

fare anchora quattro fenestrele una per ciascuna facciata, con le loro asse, e

corde per poterle chiudere, et aprire per li rispetti ſudetti, e spetialmente

per potere al tempo del verno per le tre facciate Levante, Mezogiorno, e

Ponente dare il Sole a i colombi. perche essi si dilettano molto del Sole, e

quella da Tramontana per poter loro dar fresco la state, e questa quando è freddo

si tiene serrata: Si dee ancho sopra i quattro cantoni porre delle lame di

latta, o vero delle pietre tonde invetriate, acciò che gli animali non vi possano

entrare: le si dee fare la porta picciola, e ben sigellata per lo sudetto rispetto:

La scala vol esser posticcia, cioè, che si possa levare, e mettere con la sua

ribalta, che si possa aprire, e serrare, e che sia molto ben sogellata col suo

buon chiavistello di sopra d'intorno le van fatti i suoi colombarini dove hanno

à fedare i colombi; ma a detti colombarini, si dee lasciare un poco di pietra

fuori, come sarebbe a dire quattro dita, accioche il colombo avanti che entri

dentro si riposi sù quella pietra. perché entrando dentro sanza prima fermarsi,

rompe spese volte l'uova, e

fà danno a figliuoli.

Questi vanno fatti di pietra, e si possono ancho far d'asse: Si deono i

colombarini di dentro far bianchi: Loderei, che si mettessero oltre i

colombarini ancho cestelle. perche sono dei colombi, che vi fan volentieri: Le

si deono ancho far le sue scale, che vadano intorno per poterli cercare, o

hauere una scala posticcia per tal conto. La colombaia vuol essere di fuori, e

di dentro bianca. perche i colombi molto si dilettano del bianco, e sopra il

tutto vuol esser allegra. perché i colombi molto di ciò si compiacciono: le si

deono ancho mettere legni, sopra i quali possano riposarsi: si per lo gran

caldo, come al tempo del freddo, e delle nevi.

Ancora

torri nei Libri Quattro Delle Caccie, nell’edizione del 1626, di

Eugenio Raimondi.

Le Colombaie, ò Colombare

dunque si fanno in casa, overo in Campagne, in edificio alto dove i Colombi possan'entrare,

et uscire comodamente: perciò si farà'n guisa di Torre, in luogo che non vi sian

alberi per gli sparavieri, che sopra quelli si mettono, et le seguono, et l'ammazzano.

Sia verso’l Sole coi buchi, et habbia vicino l'acqua corrente, accioch'i

Colombi non vadino lontani a ber'in luoghi sospetti d'esser’ammazzati, ò presi:

fabricandole però non troppo alte, accioch'i Colombi volino sù, et giù con meno

fatica, et che siano poste sopra l'Austro; percioche si compiacciono molto del

Sole quando batte ne'tetti, et ne’corridori, qual poi penetra per lì fenestroni,

et particolarmente nel tempo dell'Inverno. Non finestre picciole, per entrare

verso tramontana, ma dalle altre parti sì: overo sendovene per l’Estate, perché

rendono fresco, siano chiuse innanti al freddo; acconciando'n maniera, che, non

vi possan'entrare ne gatti, ne sorci, ne altri animali, intonicando, et imbiancando

così di dentro, come di fuori, et mettendo sopra’suoi cantoni le sue lamere:

impercioche oltre che’ Colombi si compiacciono della bianchezza, né sono ne anco

cosi'nsidiati, et mangiati dalle serpi, et altri animali notturni[144].

Il

tema dei colombi e delle colombaie è presente, va ricordato, in altri due

trattati di agricoltura cinquecenteschi, quello di Africo Clemente del 1572[145]

e di Agostino Gallo, Le Vinti Giornate di

Agricoltura et dei Piaceri della Villa, del 1575[146].

Per Vincenzo Tanara, autore di un trattato di agricoltura pubblicato nel 1651, L’Economia del Cittadino in Villa, la

colombaia è una torre sopra il tetto dell’abitazione rurale.

A’ prenarrati utili de'

quadrupedi, succedono quelli de' volatili cresciuti, e nutriti nella tua Corte,

e primi saranno li Colombi, quali, parlando de'domestici, sono di due sorti,

uni grossi, altri minuti, o vogliamo dire uni Casalini, altri Torresani. Dalla

cui denominatione si vede, che il costume di questi è lo star in una Torre,

onde in Gieremia si legge; Lasciate le Сittà, e quasi Colombe fate nidi nella

più alta parte del Paese. Questa Torre dal resto dell'habitatione vuol'esser

separata, perche se bene passano sotto поmе di domestici, sono domestici trà

volatili salvatici, ma trà domestici essendo li piu salvatici , abboriscono Ii

domestici rumori, sicome essi, oltre il loro puzzo rendono la Casa inquieta, et

imperfetta. In una Torre dunque alta solo 30. piedi, acciò con minor fatica

portino il pasto a' Piccioncini, compartita in tre stanze, con un Torricino

nella più alta parte del tetto, che le serva tanto per lume, quanto per uscita,

nella superiore stanza di questa prepareremo l’habitatione de' Colombi, e da quelli

Colombaia chiamaremo[147].

IX. Ville Colombaie e Case da Lavoratore.

Nei

primi decenni del ‘500 compare, come anticipato, un nuovo tipo edilizio di

residenza rurale che avrà per tutto il secolo, ed anche oltre, una cospicua

diffusione al centro e nord Italia. Si tratta di uno schema di villa abbastanza

noto, molto diffuso in Toscana, ma le cui origini con molta probabilità sono da

rintracciare altrove, formato da un unico blocco a pianta quadrata, o

rettangolare, dal quale svetta una torre disposta in posizione baricentrica. In

letteratura compare per la prima volta ne’ I

Sette libri dell'architettura di Sebastiano Serlio bolognese[148]

dove l’autore, alla fine dell’ultimo libro, aggiunge

sei Palazzi, con le sue piante e fazzate, in

diversi modi fatte,

per fabricar in villa

per gran Prencipi.

Tra questi l’opera di un suo discepolo:

Alcuni dubiteranno, che

questa casa non sia ben luminosa nel mezo, per la gran lunghezza dell'andito.

Di questo non è da dubitare, perche le porte saranno tutto il giorno aperte:

oltra che vi saranno le finestre sopra esso. Poi queste habitationi son fatte

per habitarvi la state. Di che questa sarà freschissima, et le parti di mezo

riposte dal sole. Et sel sito lo comporterà, tutte l'officine saranno

sotteranee. Né voglio quì celare il nome dell'Architettore, il quale si

addimanda frate Valerio da L’Andenara, dell'ordine di Santa Maria delle gratie.

Il Settimo libro venne pubblicato per la prima

volta postumo, nel 1575, e venne scritto a Lione tra il 1549 e il 1553[149] ma

è molto verosimile che il Serlio abbia avuto come suo allievo Frate Valerio da

Lendinara durante il soggiorno veneziano negli anni tra il 1528 e il 1541 in

quanto quest’ultimo apparteneva all’Ordine de’ Padri

Eremitani della Congregazione di San Girolamo di Fiesole, che in quel tempo

abitavano l’Isola della Grazia in Venezia: Ordine che fu poi soppresso da

Clemente IX.[150]. Di

questo architetto originario di Lendinara, in provincia di Rovigo, si conosce

veramente poco o nulla, a parte la citazione del Serlio o le brevi note sopra

riportate, ma ciò che interessa della sua opera, un tipo di edificio del tutto

nuovo nel panorama dell’architettura italiana del ‘500, è che appare

chiaramente già realizzata, come attestato dal Serlio, nel terzo decennio del

secolo tanto che può essere considerata uno dei prototipi o, forse proprio il

prototipo, di questo tipo di villa che venne poi successivamente riprodotta,

grazie anche grande diffusione che ebbe il trattato, in molte zone del centro e

nord Italia. Il fatto poi che l’architetto bolognese l’abbia tanto apprezzata

da inserirla fra i sei esempi per fabricar in villa

per gran Prencipi induce ancora di più a credere che rappresentasse,

realmente, una novità degna di nota. Lo schema compositivo (figg. 69 e 70)

consta di un unico volume, parallelepipedo a base rettangolare, dal quale si

staglia una torre colombaia, a base quadrata, disposta in posizione centrale.

Si sviluppa su un piano rialzato, oltre ad un sottotetto dotato di finestre,

con un piano seminterrato per i locali di servizio e si basa, evidentemente,

sui primi due progetti riportati nello stesso libro e concepiti, come lo stesso

Serlio afferma, in maniera assai differente dal costume commune, ovvero

molto diversi dai modi noti di fare le ville, nei quali però la parte emergente

dal tetto serve ad illuminare, con alte finestre, la sala centrale e ne

costituisce la parte più alta. Nella villa di frate Valerio, invece, la

torre dotata di finestre viene sostituita da un elemento edilizio che non

comunica con il vano sottostante e non ne consente l’illuminazione diretta. È

il difetto di questo schema compositivo che negli anni successivi verrà

corretto con alcune modifiche quali l’apertura di loggiati o portici, in modo

da consentire l’ingresso della luce nel vano più interno, o di dotare

quest’ultimo di finestre alte e disposte sopra la linea di congiunzione del

tetto con la parete. Non è facile identificare questo edificio, per quanto

sappiamo che era nelle vicinanze di Venezia, ma potrebbe anche essere scomparso

nel corso del tempo. Un altro esempio nella stessa regione è Villa La Mattarana

a Verona dove la struttura tardo cinquecentesca si innesta su un complesso più

antico.

|

| Fig. 69. Valerio da Lendinara. Progetto di Villa. Dal Settimo Libro del Trattato del Serlio. Pianta. |

|

| Fig. 70. Valerio da Lendinara. Progetto di Villa. Dal Settimo Libro del Trattato del Serlio. Prospetto principale. |

Per rimanere in ambito veneto ed in tema di ville,

non si può fare a meno di citare gli esempi di torri colombaie di Andrea

Palladio, nelle ville Barbaro a Maser (1558-60) ed Emo a Fanzolo (1558-59), che

l’architetto colloca, in ambedue i casi, nella parte terminale delle barchesse

verso l’esterno. Rappresentano un mirabile esempio di torri colombaie

progettate e realizzate unitamente alle restanti parti della costruzione.

Ancora per le ville va ricordato, infine,

l’utilizzo della torre colombaia isolata, quale elemento architettonico

qualificante del parco, con diversi esempi di una certa rilevanza in Emilia

Romagna. Non si tratta in genere di dimore, ma di torri destinate all’esclusivo

allevamento del colombo delle quali possiamo ricordare quella nel parco della

Delizia del Verginese a Portomaggiore (FE), o la colombaia di Confortino (Foto

27) del Palazzo Marescotti (Righini), nella frazione Calcara di Valsamoggia

(BO), che nello schema compositivo e per le arcate presenta forti affinità con

quella descritta nel Trattato del Filarete, o quella, infine, di Rocca Isolani

a Minerbio (BO) a pianta ottagonale (Fig. 30 – Foto 28).

|

| Foto 27. Torre colombaia monofunzionale presso Palazzo Marescotti (Righini) nella frazione Calcara di Valsamoggia (BO). Link all'immagine |

|

| Foto 28. Torre colombaia monofunzionale presso Rocca Isolani a Minerbio (BO). Link all'immagine |

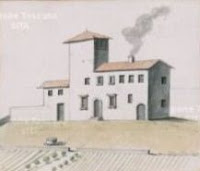

Tornando al tipo edilizio della villa con torre

colombaia, progettata da Valerio da Lendinara, credo sia interessante

soffermarsi sulla diffusione che lo stesso ha avuto in Toscana e nelle Marche.

Nella prima si hanno numerosi esempi a partire dalla seconda metà del cinquecento

fra i quali, senz’altro, il più interessante è Villa La Barbolana (foto 29)

presso Tavernelle di Anghiari (AR), realizzata tra 1556 e il 1582, dove lo

schema compositivo, che si sviluppa su tre piani, è il medesimo, con la torre

disposta in posizione baricentrica e la copertura a padiglione, così come la Casa per il lavoratore presso il

Podere del Pozzo della Fattoria di Lappeggi, rappresentata in un disegno del

1743[151]

(fig. 71), o il Casone

con annesso mulino della fattoria delle Cascine di Bientina (PI) nel disegno

allegato ad una mappa del 1779[152]

(fig. 72). Un altro esempio cinquecentesco compare nella lunetta della Villa

Medicea di Pratolino realizzata da Giusto Utens (fig. 73). Questo tipo continua

ad essere utilizzato nei secoli successivi, anche per case da lavoratore, come

emerge dal disegno del Podere di Masseto[153]

(1743), di pertinenza della Fattoria di Lappeggi (fig. 74), o da quello del

Podere di Gazzarra[154]

(1789), appartenente alla Fattoria delle Cascine dell’Isola (fig. 75). In tutti

questi casi i vani interni sotto la torre non sono illuminati tranne che per

l’esempio di Gazzarra dove il piano terra prende luce dal portico.

|

| Foto 29. Villa La Barbolana a Tavernelle di Anghiari (AR). Link all'immagine |

|

| Figura 71. Casa per il lavoratore presso il Podere del Pozzo della Fattoria di Lappeggi a Bagno a Ripoli (FI). Podere del Pozzo. 1743. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 11, c. 10. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 72. Casone con annesso mulino della fattoria delle Cascine di Bientina (PI). Pianta delle Terre annesse al Mulino e Frantoio delle Cascine di Bientina, compresovi l'Uliveto del Casone. 1779. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 14, c. 31. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 73. Giusto Utens. Particolare della lunetta con la fattoria annessa alla villa Medicea di Pratolino. Link all'immagine |

|

| Figura 74. Casa per il lavoratore presso il Podere di Masseto della Fattoria di Lappeggi a Bagno a Ripoli (FI). Pianta della Fattoria d'Appeggi. 1743. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 11, c. 7. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 75. Casa per il lavoratore presso il Podere di Gazzarra della Fattoria delle Cascine dell’Isola a Firenze. Casa del Podere di Gazzarra. 1789. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 38, c. 29. Diritti Riservati. Link all'immagine |

Da rilevare che il termine “casone” viene

utilizzato anche nelle Marche dove questo tipo edilizio appare già, nella forma

più evoluta, ovvero con le modifiche che consentivano di illuminare i vani

interni, nella seconda metà del ‘500. Ne resta un importante esempio in

provincia di Macerata, per il quale è possibile documentare in maniera certa

l’epoca di realizzazione, ed un altro a Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro,

per il quale si può ipotizzare la costruzione tra la fine del XVI sec. e gli

inizi del XVII. Il primo è il Casone Pellicani a Treia (foto 30 e 31), in contrada Collevago, costruito da Giovanni

Pellicani (1518-?) verso la metà del ‘500, come si evince dalla scritta

scolpita sulla cornice in marmo della porta che collega i due ambienti

principali al piano primo, e sicuramente prima del 1580[155] in

quanto figura nella mappa del Piceno presso la Galleria

delle Carte Geografiche, nei palazzi Vaticani, dipinte tra il 1580 ed 1585

sulla base di cartoni di Ignazio Danti (fig. 76). Da questa rappresentazione si

vede come sulla facciata sud fossero presenti due arcate, oggi crollate, che

illuminavano i vani interni sotto la torre che, tuttora, conservano le aperture

verso questo lato. Inoltre la sala principale è dotata di piccole finestre,

disposte sotto le lunette della volta, che sovrastano il tetto sul lato ovest

dell’edificio (schema 1). La Palazzina di Sant’Ippolito, di poco successiva al

Casone di Treia, presenta un doppio ordine di arcate su due lati ed una piccola

loggia che illuminano i vani interni sotto la torre (foto 32).

|

| Foto 30. Il Casone Pellicani a Treia (MC). Veduta del prospetto est. |

|

| Foto 31. Il Casone Pellicani a Treia (MC). Particolare del prospetto sud. |

|

| Figura 76. Particolare della mappa del Piceno presso la Galleria delle Carte Geografiche nei palazzi Vaticani. 1580-1585. |

|

| Schema 1. Ricostruzione assonometrica del Casone Pellicani con le due arcate, ora crollate, presenti sul prospetto sud. |

|

| Foto 32. La Palazzina di Sant’Ippolito (PU). |

Di questa tipologia esistono altri esempi in questa

regione, tutti costruiti nella seconda metà del XVI sec. e con i vani sotto la

torre non illuminati. Mi riferisco al Palazzetto di Sant’ Antangelo in Vado

(PU) e a Rocca San Filippo (foto 33) a Sant’Angelo in Pontano (MC) [156]. I

due edifici del maceratese oltre ad avere un aspetto che ricorda forme

medievali, ma entrambi con le cornici delle finestre tipicamente

cinquecentesche che ne rivelano la vera epoca di costruzione, sono dotati di

presidi difensivi, due garitte sugli spigoli a Rocca San Filippo e feritoie

sulle pareti del Casone a Treia. Oltre a ciò presentano alcune evidenti

analogie nelle cornici delle finestre e nel trattamento originario delle pareti

esterne, del quale rimangono alcuni lacerti nei due edifici, con intonaco

bianco e decori a linee rosso pompeiano praticamente identici (foto 34 - 35 -36),

tanto da far pensare che queste strutture siano non solo coeve ma realizzate,

in tutto o in parte, dalle stesse maestranze.

|

| Foto 33. Rocca San Filippo a Sant’Angelo in Pontano (MC). |

|

| Foto 34. Casone Pellicani. Residui della decorazione originaria delle pareti esterne in prossimità della fascia con le arcatelle cieche. |

|

| Foto 35. Casone Pellicani. Residui della decorazione originaria delle pareti esterne sulla fascia con le arcatelle cieche. |

|

| Foto 36. Rocca San Filippo. Residui della decorazione originaria delle pareti esterne sulla fascia con le arcatelle cieche. |

In tutte queste strutture marchigiane, come anche

in quella di Anghiari, è evidente, tuttavia, la stretta parentela con le

caseforti medievali in quanto tutte le funzioni della villa, residenze, granai,

cantine, stalle e colombaia sono concentrate in un unico edificio che

garantisce anche un certo grado di difesa in zone che, all’epoca della

costruzione, venivano ancora considerate malsicure. Il tipo edilizio è il

medesimo della villa veneta di Frate Valerio ma viene adattato, in diversi

contesti geografici, ad esigenze e situazioni abbastanza differenti mentre

invece, come ben noto, in altre zone italiane e soprattutto nella stessa

Toscana la residenza rurale aperta e con annessi sparsi era oramai una realtà

consolidata da parecchi decenni.

Un’altra tipologia di villa cinquecentesca è quella

ad unico blocco con doppia torre colombaia in facciata. Oltre a quelle venete

realizzate da Andrea Palladio si possono citare alcuni esempi minori nelle

Marche, quali “Palazzo San Tommaso” a Sant’Angelo in Vado o la “Palombara” di

via Cola ad Osimo (AN) rimaneggiata, nelle finestre, in epoca ottocentesca

(foto 37). La regione, tuttavia, dove ha avuto la maggiore diffusione questo

tipo è sicuramente la Toscana con i primi esempi della Fattoria di Fonte al

Ronco ad Arezzo (fig. 77) e della Fattoria Medicea di Lilliano a Bagno a Ripoli

(fig. 78). Anche per questo tipo edilizio si ha una diffusione, in questa

regione, che continua nei secoli successivi come riscontrabile, ad esempio,

nella casa pigionale del Podere di S. Pietro a Paterno nelle Masse di

Siena rappresentata in un disegno del 1723.[157]

(fig. 79), o nella Fattoria di Pianora in un disegno del 1779[158]

(fig. 80).

|

| Foto 37. Palombara in via Cola, località Padiglione, Osimo (AN). Link all'immagine |

|

| Figura 77. Fattoria di Fonte al Ronco ad Arezzo. Da un disegno dell’ing. Jacopo Gugliantini del 1808. Link all'immagine |

|

| Figura 78. Fattoria Medicea di Lilliano a Bagno a Ripoli, Firenze. Podere di Ligliano. 1743. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 11, c. 9. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 79. Casa pigionale del Podere di S. Pietro a Paterno nelle Masse di Siena. San Pietro [case e annessi del podere]. 1723. A. S. Siena, Patrimonio dei resti ecclesiastici, reg. 1989 BIS, c. 24. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 80. Fattoria di Pianora. Pianta e Prospetto della Casa di Fattoria delle Pianora, e Terre annessa alla medesima. 1779. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, vol. 14, c. 37. Diritti Riservati. Link all'immagine |

Si

deve ricordare, infine, un altro tipo di edificio, molto diffuso in toscana,

sempre a blocco unico ma con la torre colombaia sul prospetto principale. Un

siffatto schema di facciata è presente, ancora, nel Settimo Libro[159]

del Serlio ma in questo caso si tratta di un volume emergente su tutta la

larghezza dell’edificio e non di una torre. Se ne hanno diversi esempi nei

rilievi settecenteschi prodotti dallo Scrittoio delle Regie Possessioni.

Questa tipologia veniva usata sia come villa, che come casa da lavoratore. È il

caso delle villa nei poderi di Poggio Secco e del Fondello, di pertinenza della

fattoria di Careggi, rappresentata in un disegno del 1696[160]

(fig. 81), della villa detta I Bonsi dei PP. del Carmine di Firenze a

Reggello (FI) in un disegno del 1760 di Ferdinando Morozzi[161] (fig.

82) o della Villa, e casa del Podere di Querceto in un disegno del 1782[162] (fig.

83) o delle case da lavoratore nel Podere della Colombaia della Fattoria di

Poggio Imperiale[163]

(fig. 84), nel Luogo detto La Capannuccia della Fattoria di Lappeggi[164]

(fig. 85) e, infine, nel Podere di S.Piero a Ponti della potesteria di Campi a

Firenze[165]

(fig. 86).

|

| Figura 81. Villa nei poderi di Poggio Secco e del Fondello, di pertinenza della fattoria di Careggi a Firenze. Poderi di Poggio Secco e del Fondello. 1696. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Vol. 8, cc. 95-96. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 82. Villa detta i Bonsi a Reggello (FI). Veduta della villa, cappella, e casa da lavoratore detta I Bonsi, dei PP. del Carmine di Firenze, presa a capo la salita della strada che va a i Masini. 1760. A. S. Firenze, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, Vol. 558, c. 55. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 83. Villa e casa nel podere di Querceto. 1782. A. S. Firenze, Miscellanea di Piante, Vol. 282, c. 282. Diritti Riservati. Link all'immagine. |

|

| Figura 84. Casa da lavoratore nel Podere della Colombaia della Fattoria di Poggio Imperiale. Podere della Colombaia. XVIII sec. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Tomo 9, c. 8, sec. XVIII. Diritti Riservati. Link all'immagine |

|

| Figura 85. Casa da lavoratore nel Luogo detto La Capannuccia della Fattoria di Lappeggi. Livelli. 1743. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 11, c. 20. Diritti Riservati. Link all'immagine. |

|

| Figura 86. Casa da lavoratore nel Podere di S.Piero a Ponti della potesteria di Campi a Firenze. Podere di S.Piero a Ponti. 1717. A. S. Firenze, Miscellanea di Piante, 283, c. 283.d-13. Diritti Riservati. Link all'immagine |

Le tre tipologie sopra descritte, torre

baricentrica, torre in facciata e doppia torre, conoscono una nuova ed

importante fioritura nella Toscana del XVIII e XIX secolo con le cosiddette Leopoldine,

frutto di una rielaborazione di schemi cinquecenteschi di villa adattati a

residenze da lavoratori, nell’ambito del programma dei Lorena per la

riorganizzazione del sistema agricolo ed il miglioramento delle condizioni di

vita dei contadini, attraverso un nuovo modello di dimora rurale. Questo

programma rappresenta un aspetto, non secondario, delle ingenti opere di

bonifica di alcune zone della Toscana, già iniziate dai Medici a partire dal

XVI sec., quali la Val di Chiana, la Val d’Arno e le maremme, che si

accompagnano alla necessità di dotare i nuovi terreni coltivabili di abitazioni

per i lavoratori e delle strutture necessarie alla conduzione dei fondi[166].

Quest’ultima esigenza porta alla definizione di alcuni tipi di abitazione

rurale sui quali si basa la progettazione e la realizzazione di numerosissimi

edifici. I tempi e le modalità, secondo cui si forma questo sistema di edilizia

pianificata, non sono ancora stati del tutto identificati ma appare chiaro che

i progettisti seguivano delle direttive ben precise. Lo si può verificare da

alcuni progetti, risalenti alla seconda metà del XVIII sec., che si basano sugli

schemi sopra descritti, dei quali si riportano alcuni disegni esemplificativi[167]

(figg. 87-91). Gli elementi comuni sono il blocco unico a pianta quadrata o

rettangolare e copertura a padiglione sulla quale svetta la torre colombaia. In

alcuni casi si ha una tripartizione della facciata, A-B-A, con la campata

centrale che presenta un portico sormontato o meno da una loggia e quelle

laterali a muro pieno dotato di finestre. Nello schema con la torre colombaia

disposta in posizione baricentrica i vani interni, ai piani terra e primo,

risultano illuminati dalle arcate. Un altro elemento comune è quello delle

pareti intonacate che serviva, come si è avuto modo di spiegare più sopra, a

rendere difficoltosa la salita di animali selvatici per la sicurezza dei

colombi.

|

| Figura 87. Progetto di Leopoldina con torre in posizione baricentrica. Pianta, e prospetto della nuova Casa per il Podere della Tinaia che lavora Domenico Vanzi. 1784. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 37, c. 43-1. Diritti Riservati. Link all'immagine. |

|

| Figura 88. Progetto di Leopoldina con torre in posizione baricentrica. Prospetto principale e taglio lungo la linea AB della casa del podere primo delle Chianacce con l'indicazione dei lavori di ampliamento. XVIII sec. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 37, c. 80-4. Diritti Riservati. Link all'immagine. |

|

| Figura 89. Progetto di Leopoldina con torre in posizione baricentrica. Prospetto principale. Seconda metà XVIII sec. A. S. Firenze, Miscellanea di Piante, c. 225.2. Diritti Riservati. Link all'immagine. |

|

| Figura 90. Progetto di Leopoldina con torre in facciata. Facciata principale della Casa nuova per il Podere di Visarno, 1789. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 38, c. 64bis. Diritti Riservati. Link all'immagine. |

|

| Figura 91. Progetto di Leopoldina con torre in facciata. Facciata principale della Casa del Podere dei Vivaj. 1789. A. S. Firenze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 38, c. 54bis. Diritti Riservati. Link all'immagine |

[104] Statuti del comune e pupulo della terra di Norcia. Perugia, 1526. Libro II, rubr. CXXXXVII. Della pena chi piglia palumbi.

[105] Statuta Civitatis Tudertinae, DistinctioTertia, rubr. 167, Reformationes, rubr. XXXXI. 1549.

[106] Nullus audea

aucupari ad columbos seu columbas seu ad alias aves iuxta aliquod columbarium

per .XL perticas ad mensuram Spoletanam. Statutorum

magnificae civitatis Spoleti, Libro II, cap. LXXXIII. Spoleto, 1543.

[107] Statuta Urbisveteris reformata a Thoma Blanchello et aliis, Libro III, rubr. LVI e Libro IV, rubr. LXV. Roma, 1581.

[108] Volumen statutorum Roncilionis. Orvieto, 1558. L. IV, rubr. 19.

[109] A. Camerano, Gli statuti nepesini del 1495: regole e ordinamenti di un comune dello Stato pontificio tra Medioevo e età moderna. Roma, 2004. P. 34. Statuimus et ordinamus, quod nemini licet cum balista, vel arcu, vel lapidibus occidere columbos de columbaria in aliqua turri, vel campanile, tam intus quam extra, neque cum rete ad aquam, seu escaturam capere columbio intrando columbariam, seu campanile, aut turrim alicujus, …

[110] Statuta, sive constitutiones Civitatis Retae. Roma, 1569. L. III, rubr. 85. Statuimus et ordinamus quod, quilibet possit fácere palumbariam. Et nullus posit cum retibus vel laccis aucellare et capere columbos nec sagictent ad turres nec quoquomodo occidere aliqué columbum in civitate et Comitat. … Et nullus retineat columbos veteres de palumbariis ad vendendum …

[111] Constitutiones

sive statuta magnificae civitatis Anconae. Ancona, 1566. Collatio IV, rubr.

12. De Columbis domesticis non capiendis.

STATVTUM Et ordinatum est: ad hoc ut Ciuitas sit opuIenta columbis quod

unusquisque habitator Anconae, vel eius comitatu possit supra suum territorium

facere, vel habere coIumbarium, vel columbariam, et in ea tenere columbas: et

quod nullas audeat, vel praesumat in ipsis, vel aliquo eorum columbariorum

proiicere lapidem, vel lapides, vel aliquid aliud; Nec super aliquo columbario

ascendere, vel intrare; nec de ipso

colombario extrahere aliquem lapidem, sive laterem; nec ad ipsum columbarium,

seu ad aliquam turrim, seu columbas balestrare cum balistга, vel pallocteria,

seu cum alia re, vel arcu: Nec de aliquo colombario accipere columbas , seu

pipiones, nec aliquod tedium faceré contra voluntatem domini turris, vel

columbariae; nec aliquas columbas deviare, vel expellere, vel capere ad escam

vel ad aquam, vel ad laqueum, vel ad aliquem alium modum, vel ad retia de

aliquo columbario. Columbae verô filu est res libere possint capi; pantanum

vero possit fieri dummodo non fiat prope aliquod columbarium per duo miliaria,

intra territorium Anconae, et intra territorium comitatus Anconae per unum

miliare: et si quis contrafecerit in praedictis, vel aliquo praedictorum,

puniatur, et exigatur ei de facto poena vigintiquinque ducatorum pro qualibet

vice.

[112] Statuta firmanorum. Fermo 1589. L. V, rubr. 251.

[113] Volumen statuto rum civitatis Maceratae. Macerata, 1553. L. III, rubr. LXXXVIII, L. IV, rubr. LXXXVI.

[114] Statuta civitatis Pisauri. Pesaro 1530. L. II, rubr. LXVII.

[115] A. Palombarini, Le palombare …, cit., p. 117.

[116] Stati, domini, città, terre e castella dei Serenissimi Duchi e Prencipi della Rovere tratti dal naturale da Francesco Mingucci da Pesaro. Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barberiniano Latino, 4434.

[117] Archivio Storico della

Santa Casa di Loreto, Catasto (Cabreo)

di tutte le terre possedute dalla Santa

Casa di Loreto.

[118] L. Quaglino Palmucci, Il rapporto tra ambiente urbano e rurale nella lettura del tipo edilizio a «Palombara». L’esempio recanatese. In Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, serie VIII, vol X (1976).

[119]

Archivio Storico Comunale di Pollenza (MC). Pianta

del sito della differenza che verteva tra le città di Monte Milone sopra

l’acqua del fiume di Potenza per servitio del Molino di Macerata fatta da m°

Gieronimo Rainaldi Architetto … 1609.

[120] Statuta urbis Ferrariae reformata anno D.ni MDLXVII. Ferrara, 1624. Libro III, rubr. CXXVII

[121] Statutorum inclytae civitatis Mutinae. Modena, 1590. L. IIII, rubr. XXXVIII.

[122] Statutorum civitate Faventiae. Faenza, 1527. Libro IV, rubr. XL.

[123] Statuta civilia civitatis Bononiae. Venezia,1566. C. CLXII.

[124] Ivi C. CLXIII. Statuimus etiam quod nullus, qui simul non possideat in una Villa comitatus Bononia; centum tornaturas terra, possit edificare, seu habere aliquam Columbariam. Salvo quam in guardia, et in montaneis habendo viginti tornaturias terras cum domo supra posita. Et salvo quam in Castris in quibus liceat unicuique tenere Columbaria pro sua libito voluntatis …

[125] Dissegni di alcune prospettive di Palazzi Ville e Chiese del

Bolognese fatti nel tempo del Sig. Cardinale Paleotti Arcivescovo di

Bologna, di Egnazio Danti, 1578.

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, Gozzadini, 171.

[126] Statuta

Magnificae Civitatis Bergomi.

Bergamo, 1727. collatio IX, cap. CCXXII. Si tratta di una revisione degli

Statuti del 1491 che riportano le norme abrogate, fra cui lo stesso cap. CCXXII. Et quod etiam nullus possit tenere, nec habere aliquod

columbarium extra muros muratos Berg. in aliqua terra, seu contrata, vel