Fabbriche e fabbricanti di ceramica a Monte Milone.

Le vicende, i personaggi, la cronologia e

l’ubicazione delle fabbriche.

I

testi che seguono, pubblicati qui per la prima volta, costituiscono un

approfondimento della parte generale, contenuta nei precedenti capitoli,

relativo ad un arco temporale compreso tra la metà del XVIII sec. e gli inizi

del XX, dove ho cercato di esaminare, per ogni singola fabbrica, alcuni aspetti

legati alle vicende dei ceramisti che le fondarono o ne furono i direttori e,

soprattutto, di fornire un quadro cronologico con la successione degli stessi. Una

sintesi può essere facilmente consultata nella tabella con il titolo

“Cronologia delle fabbriche”. L’ultimo aspetto preso in considerazione è

l’ubicazione di queste ultime nel contesto urbano, laddove è possibile

indicare, nella maggior parte dei casi, l’esatta collocazione[1].

Ho individuato, con alcune brevi note previe, tutti questi immobili su una

mappa catastale antica riprodotta alla fine del testo[2].

Marco

Caprari

Da un altro atto notarile del 28

novembre 1772 apprendiamo tuttavia che Marco, a' fine di assimersi da debiti da se contratti, per li quali è stato

anche ristretto in queste Carceri Pretorali vende a suo padre Nicola una casa,

che esso Marco comprò da Anton Niccola Andreani al presente ridotta ad uso di

Vasaria posta dentro questa Terra in Contrada di S. Bartolomeo... [6]

Accordarei a Marco Caprari Vasajo di poter porre il macinetto nel nostro Vallato colle condizioni, ed obblighi espressi nella Supplica ridondando ciò in vantaggio della nostra popolazione.

Accordarei

a Marco Caprari l'apposizione dell'altro Macinetto a condizione di dover dare a

capo a tre anni la credenza, conforme ha dato l'altro Vasaro Ferrini con ponere

il detto Macinetto in distanza, che non debba pregiudicare ai Macinetti

precedentemente accordati al Ferrini, e che intanto paghi la Regalia in cera di

altre due libbre, e si ponghi in una distanza che non pregiudichi ai terreni

della Comunità.[9]

La sua attività di vasaio presso la

fabbrica della Collegiata durò fino al 1789, anno in cui gli Assortati decisero

di affidare la vaseria a Luigi Venanzoli. Quest'ultimo avrebbe garantito una

produzione migliore e sicuramente in grado di competere con quella del

Verdinelli dato che aveva lavorato per diversi anni sotto la sua direzione. Il

Caprari dovette allora cercare un altro immobile nel quale aprire una nuova

fabbrica che è possibile identificare con quello di via del Borgo, passato

successivamente al Rosati. Dai carteggi relativi alla disputa per i macinetti

nel vallato del fiume Potenza apprendiamo, infatti, che i diritti di prendere

acqua dal mulino, acquisiti da Marco Caprari, passarono a felice Rosati. Pur

non avendo una conferma definitiva possiamo affermare, per quanto attiene ai

carteggi sul molino del Potenza, che questi appartengono all'epoca in cui il

Rosati era vivente ed operante e ciò fa ritenere la fonte abbastanza

attendibile.

Non sappiamo con certezza fino a

quando il Caprari esercitò la professione di fabbricante di maioliche ma

sicuramente, nei primi anni dell'800, abbandonò l'attività per abbracciarne

un'altra, come risulta da una lista di spese del Convento di S. Francesco di M.

Milone risalente al 1808, dove leggiamo che erano dovuti 88 baiocchi a Marco

Caprari fornaio per la cocitura del pane[12].

Morì a Monte Milone il 4 marzo 1821[13].

Fabbrica

di via Santa Maria.

Pacifico Sileoni aveva appreso

l'arte del vasaio presso la fabbrica dei fratelli Ranieri mentre Beniamino

Rosati in quella dello zio, Felice Rosati, come risulta dall'elenco degli

operai delle fabbriche del 1830. La loro attività dovette tuttavia cessare

momentaneamente prima del 1857, poiché il loro nome non risulta tra quello dei

fabbricanti di maioliche nel ruolo dei contribuenti per la tassa di esercizio

delle arti e del commercio dello stesso anno[18].

Inesistenti le notizie relativamente

agli anni fino al 1861 quando, dalla Statistica Minerale apprendiamo che la

"quinta fabbrica", situata all'interno del paese e con fornace a

funzionamento permanente, era passata sotto la direzione di Serafino Nardi e

Niccola Rossetti[19].

Di quest'ultimo sappiamo soltanto che aveva lavorato sin da giovane presso la

fabbrica di Serafino Verdinelli.

Il proprietario dell'immobile era,

ricordiamolo, ancora Pacifico Sileoni che seguitava a praticare nel 1863

l'attività di fabbricante di maiolica. Non è facile districarsi in questo

groviglio di nomi e di date ma un certo chiarimento ci viene fornito da un

documento di quattro anni successivo, l'elenco delle fabbriche nel 1865[20],

dove risultano essere direttori della vaseria Serafino Nardi e Compagni. Fra i

soci del Nardi doveva essere, dunque, anche il Sileoni e probabilmente i

maiolicai sopra citati e, forse, altri vasai di cui non conosciamo il nome. Sta

di fatto che alle tormentate vicende della fabbrica nei primi anni della sua

esistenza fece seguito un periodo abbastanza stabile dopo che il Nardi ne

assunse la direzione.

Negli anni seguenti dovettero

entrare a far parte della vaseria i nipoti di Serafino: questi seguitarono

l'attività insieme allo zio tanto che uno di loro, Luigi, il 25 aprile 1871

acquistò la fabbrica da Pacifico Sileoni e dalle sorelle comproprietarie[21].

Nel 1872 avvenne la divisione del

patrimonio della famiglia Nardi. Dal relativo atto notarile[22]

veniamo a conoscenza che Giuseppe ricevette dai fratelli Luigi, Benedetto e

Marino la quota a lui spettante su parte dei beni comuni: quanto del negozio tuttora esistente ed utile della Fabbrica di Majoliche,

e ne fece in favore dei fratelli cedenti ogni opportuna e finale quietanza

... Ciò dimostra che Luigi, pur figurando come unico acquirente nell'atto di

acquisto della fabbrica, era comproprietario della stessa insieme ai fratelli[23].

L'attività di questi ultimi nella fabbrica dovette tuttavia essere di secondo

piano rispetto al ruolo svolto da Luigi che ne era direttore e figurava sempre

come proprietario negli atti ufficiali. Inoltre i pochi pezzi firmati a nostra

conoscenza riportano sempre le sue iniziali. Anche nella "Statistica degli

Operai" del 1878[24]

Luigi figura come proprietario dell'opificio in cui, stando alle notizie

riportate sulla scheda, lavoravano 18 persone dai 10 ai 60 anni in orari

variabili dalle 8 alle 14 ore giornaliere. Sempre dallo stesso documento

apprendiamo che la fabbrica era situata all'interno del paese con sei locali posti in favorevole posizione e

in condizioni igieniche definite buone.

La breve vita di questa vaseria si

concluse verso la metà degli anni '80. Quando venne venduta, nel 1886, non

aveva più la stessa destinazione d'uso e viene definita nel rogito notarile

semplicemente come casa[25]. È

in questo periodo che l'attività di Luigi Nardi si trasferì nella fabbrica di

via del Borgo lasciata libera dai fratelli Rosati che avevano oramai cessato la

loro attività.

Fabbrica di via del Borgo.

Se si eccettua la breve parentesi

dell'utilizzo, in affitto, dell'immobile presso la Porta del Colle, l'attività

della fabbrica Rosati resta documentata sin dal 1806, dalla statistica delle

fabbriche del 1808, dove risulta che venivano impiegati tre lavoranti, compreso

il proprietario e due operai. Stando a quanto asserisce il Corona[27]

Felice Rosati[28]

apprese l'arte del vasaio presso la fabbrica di Francesco Verdinelli: la

notizia è confermata dallo scritto dell'Assortati sulle botteghe agli inizi del XIX secolo.

Come le altre fabbriche coeve in

territorio di M. Milone, ad eccezione di quella degli eredi Verdinelli Ferrini,

anche questa ebbe nel primo quarantennio del secolo un periodo di eccezionale

floridezza economica. Lo testimoniano alcuni atti notarili dell'epoca dai quali

risulta l'acquisto di alcuni immobili e il pagamento di molti dei debiti

contratti per l'avviamento della fabbrica che subì, inoltre, due ampliamenti

nell'arco di un biennio. Il primo, nel giugno 1824, con l'acquisto di un orto[29]

l'altro, nel settembre 1825[30], con

l'acquisto di una casa, confinanti entrambi con la vaseria. Oltre a ciò va

fatto notare come dalle iniziali cinque persone occupate si passò ai 26 uomini

impiegati, tra lavoranti e garzoni, intorno al 1830[31].

Felice Rosati lasciò tutti i suoi

beni immobili[32]

ai tre figli maschi Gaetano, Generoso e Giuseppe con la raccomandazione,

contenuta nel primo testamento, che debbano

essere Attenti, e vigilanti all'andamento della Fabbrica di Majoliche.

Oltre agli immobili però, i tre fratelli ereditarono anche parecchi debiti

contratti dal loro genitore per far fronte agli ultimi pagamenti per 400 scudi

al Reale Collegio di S. Clemente di Spagna in Bologna, in saldo del prezzo di

un fondo rustico acquistato nel 1827, e per la ristrutturazione dell'immobile

dove aveva sede la fabbrica di maioliche, per un importo di 300 scudi, avendo

creato un censo in favore della Collegiata di S. Biagio di M. Milone

nell'aprile del 1833[33].

Come si può leggere da un Decreto del Governatore di Treia del 1845, la

situazione economica degli eredi Rosati dopo la morte del padre era non certo

delle migliori:

Nello stesso anno i fratelli Rosati

vendettero la vaseria ai due cognati Pasquale Nardi e Mariano Luchetti [40] per

restituire le doti alle sorelle e per le quali, precedentemente, era stata

posta un'ipoteca sullo stesso immobile. Ciò nonostante i Rosati seguitarono la

loro attività di maiolicai, sia pur in modo discontinuo, come dimostrano altri

documenti degli anni successivi. Innanzitutto la statistica del 1861[41]

nella quale riappare il nome di Generoso Rosati come esercente di una fabbrica di stoviglie che, a differenza delle

altre a carattere permanente, aveva

la fornace a carattere temporario

ovvero funzionante saltuariamente. Si hanno poi ulteriori notizie della

fabbrica nei documenti relativi al Concorso a Premi del 1879, organizzato dalla

Camera di Commercio ed Arti di Macerata[42], al

quale Generoso Rosati partecipò, esponendo stoviglie

diverse in majolica e ottenendo la medaglia di bronzo nella classe terza,

quella dei prodotti in ceramica. Fra gli stessi documenti si conserva anche una

lista degli oggetti esposti con i relativi prezzi di vendita, scritta di

proprio pugno dal Rosati, che ci fornisce un interessante quadro della

produzione di oggetti di uso comune della sua fabbrica:

Pollenza 16/8/79.

Robba per l'esposizione di Macerata.

Piatti

bianchi alla

dozzena £ 1,50

Piatti

colorati idem £

1,40

Mezzi

reali bianchi idem £

3,00

Reali

Colorati idem £

6,00

Servizi

da Camera Liscio £

1,75 l'uno

Servizio

scannellato £

2,00 idem

Terine

da 6 persone bianche £

1,00 idem

Terine

da 4 persone idem £

0,80 idem

Barattoli

per tabaco

opure

altri capi di robba £

1,00 idem

Cuccoma

per latte £

0,35 idem

Pezzi

piccoli per uso d'ospedale £

0,15 idem

Bucalette £

0,25 idem

Catino

da comodo £

0,70 idem

Orinale

da comodo £

0,80 idem

Orinale

doppio £

0,80 idem

Catino

per uso da far-

macista

da due litri £

0,60 idem

Vasetti

da chiesa per uso di compagnia £

0,60 idem

Vasi

da fiori al paglio £

0,80 idem

Rosati

Generoso

Quasi tutti i termini utilizzati

nell'elenco sono facilmente comprensibili eccetto alcuni arcaismi o parole in

gergo quali reale, che lo scrivente

usa con il senso di piatto grande, terina,

ovvero zuppiera e cuccoma,

caffettiera.

L'attività dei Rosati come maiolicai

continuò fino agli anni intorno al 1880. L'ultimo documento in cui Generoso

viene definito fabbricatore di maioliche

è un atto notarile del 16 novembre 1880[43]

mentre Gaetano, stando ancora ad un atto notarile del 1884, esercitava la

stessa professione a quella data[44].

Dobbiamo comunque ricordare che nel

1872 l'immobile in cui aveva sede la fabbrica di via del Borgo era passato

sotto l'intera proprietà di Pasquale Nardi. che, come l'ex comproprietario

Mariano Luchetti, non era un fabbricante di maiolica[45]. I

Rosati tennero quindi la fabbrica in affitto fino al termine della loro

attività quando, dopo il 1880, subentrò Luigi Nardi, cugino di Pasquale, come

direttore. Non conosciamo la data precisa del passaggio dai Rosati al Nardi, ma

questa avvenne prima del 1886, anno in cui Luigi vendette l'immobile di via S.

Maria[46].

Quest'ultimo, morendo nel 1888 e non avendo eredi diretti, lasciò i suoi beni

ai nipoti[47],

fra cui Alessandro, che gli successe come direttore della vaseria. Nel 1892

venne rinnovato il contratto di affitto per ulteriori sette anni e per una

somma di 1200 lire per tutto il settennio[48], con

la possibilità di prorogarlo di anno in anno una volta scaduto il termine.

L'opificio ebbe un destino simile a

quello di quasi tutti gli altri nel paese, chiudendo definitivamente agli inizi

del nostro secolo, come risulta da una lettera[49] del

Sindaco del Comune di Pollenza, al Presidente della Camera di Commercio di

Macerata del 1908, inviata in occasione della Statistica delle fabbriche di

terraglie, maioliche e porcellane di quell'anno:

Mentre assicuro la S. V. Ill.ma di aver provveduto al

recapito della circolare trasmessami col foglio a margine, alla Ditta

Venanzoli, le restituisco quella della Ditta Nardi Alessandro che da qualche

anno ha chiuso l'esercizio".

Fabbrica

presso la Porta del Colle. Le vicende dalla metà dell’800.

Sappiamo

già che Serafino Verdinelli e sua moglie Aloisia Fedeli decisero di vendere la

fabbrica presso la Porta del Colle, nel 1853, al possidente montemilonese

Vincenzo Moroni. L'atto di compravendita[50]

riporta un particolare interessante, che vale la pena di citare, e cioè che dell'immobile viene più volte

definito casamento ad uso di fabbriche di

majoliche, tanto da far pensare che il Verdinelli, nell'ultimo perido della

sua attività condivise l'edificio con un altro fabbricante. La perizia di

stima, allegata all'atto notarile, parla tuttavia di fabbricato ad uso di fabbrica di majolica. Questo documento

fornisce un'interessante descrizione relativa alla sua conformazione interna ed

alla sua ubicazione in ambito urbano:

|

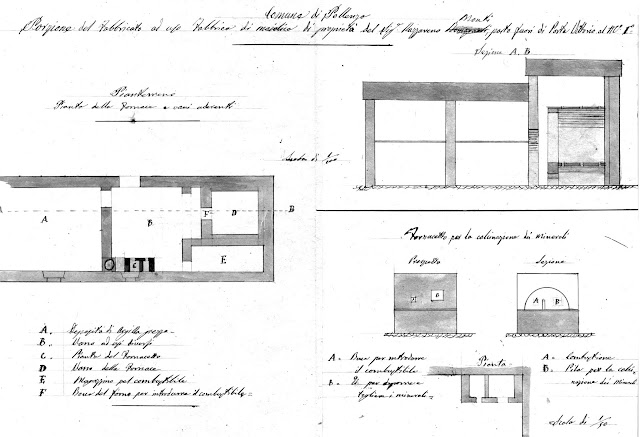

| Figura 1. Rilievo delle fornaci della fabbrica della Porta del Colle, disegnato nel 1889 dal perito Egidio Nardi. |

Il maiolicaio che divise la fabbrica

col Verdinelli, qualora fosse vera questa circostanza, altri non poté essere

che Niccola Benedetti. Fu questi infatti, come attestano alcune statistiche

dell'epoca, il successore di Serafino: ma la sua attività come direttore di

vaseria non iniziò in quella della Porta del Colle. Il Ruolo dei Contribuenti

del 1850 infatti, primo documento in cui viene nominato fra i maiolicai

montemilonesi, ci informa che esercitava in uno stabile nell'interno del Comune, che possiamo individuare quasi con

certezza come quello di via del Borgo, momentaneamente lasciato libero dai

fratelli Rosati. Dallo stesso Ruolo sappiamo inoltre che il Benedetti, come

tutti gli altri, fabbricava mezza maiolica, aveva tre dipendenti e un capitale

di 100 scudi. Il fatto che non sia presente nell'Elenco a Stampa dei Commercianti

della Provincia del 1849 ci porta con sicurezza a datare l'inizio della sua

attività nel 1850.

Qualche anno dopo, nel 1856, in

quello che potremmo definire il periodo forse peggiore, a livello economico,

per le fabbriche montemilonesi, non riuscirà per i pochi guadagni realizzati a

pagare la Tassa per l'Esercizio delle Arti e del Commercio: due anni dopo

otterrà la grazia, da parte del Delegato Apostolico di Macerata, vedendosi

condonata, come era successo per altri maiolicai, la metà dell'importo da

pagare.

Superato questo periodo di crisi

restò attivo ancora per diversi anni, sicuramente fino al 1865, come documenta

l'elenco dei fabbricanti di maiolica di Pollenza che avrebbero dovuto

partecipare all'Esposizione Provinciale di Macerata in quell'anno.

Il suo successore presso la vaseria

della Porta del Colle fu Antonio Farroni. L'unica notizia che possediamo sulla

sua attività di maiolicaio ce la fornisce la Statistica del 1878[51],

dalla quale risultano impiegati nel suo opificio 14 operai, dai 10 ai 60 anni,

in 5 locali posti in favorevoli

condizioni igieniche.

Nel dicembre del 1887 cedette la

fabbrica al genero, Nazzareno Monti, ed alla figlia Adelaide per 1750 lire.

Dall'atto di compravendita apprendiamo che furono

i signori acquirenti immessi al possesso fin dal 1° Gennajo 1887 ... avendo il

Sig. Farroni cessato dall'esercizio di detta Fabbrica, che è passata ai

cessionari coniugi, fin dalla detta epoca ...[52].

Soltanto un anno dopo il Monti

partecipò alla Mostra Provinciale Operaia di Camerino, in qualità di fabricatore di maioliche, ottenendo la menzione

onorevole nella Classe VIII, Sez. I, comprendente Prodotti per famiglia, Utensili di metallo e terracotta[53].

Nazzareno era nato a Monte Milone

nel 1853 da Niccola[54], con

molta probabilità lo stesso che insieme a Sante Monti si era trasferito a

Fabriano, dopo il 1860, per andare a lavorare nella fabbrica Miliani. Anche lo

stesso Nazzareno alcuni anni dopo, nel 1881, si era trasferito a Fabriano dove

poté completare la sua formazione come vasaio[55]. Pertanto

appare lecito affermare che, una volta tornato al paese di origine per rilevare

la fabbrica del suocero, portò con se parte delle esperienze maturate a

Fabriano così come il suo genitore fece qualche anno prima quando, partendo da

Pollenza, portò con se molto del repertorio allora in uso nelle fabbriche del

paese. Ciò spiegherebbe, ad esempio, la produzione pollentina di terraglia ad

uso inglese molto simile, come noto, a quella che si cominciò a produrre nella

città di Fabriano intorno alla metà del XIX secolo.

Molti degli oggetti realizzati nella

fabbrica Monti sono contrassegnati dai marchi "N. Monti-Pollenza" o

"La Croix-Pollenza".

Dobbiamo infine ricordare che la

vaseria Monti rimase attiva fino al 1920 circa e che, negli ultimi anni, si

avvalse della collaborazione del pittore Giuseppe Fammilume[56].

Fabbrica

presso la Collegiata.

Altre preziose notizie sulla

famiglia Venanzoli, sulle loro origini e sul negozio di vasaria, ci vengono fornite dal manoscritto di Domenico

Assortati[58]:

Il detto

Luigi adunque era bravo lavorante ... Finché visse il detto Ferrini, fù nella

sua Bottega, dopo continuò con i due suoi figli nella medesima professione

sotto Francesco Verdinelli lasciato Erede dal detto Ferrini: disturbatosi

credette iniziare[?]

una nuova bottega, non ostante che il detto Verdinelli avesse ottenuto dal

Pontefice Pio VI una privativa di Vasi a guisa di Majolica per anni 10, se non

erro. Aperto detto negozio, e venutogli a seconda de suoi desideri, sminuiva il

denaro al Verdinelli, quale coll'arco teso gli procurava prendere il detto

Venanzoli in fallo, come gli riuscì, e frà le altre volte, una fù nella Fiera

dopo le Pentecoste in Treja, che molto lo disestò. Morto il Verdinelli,

terminata la detta privativa si dette tutto l'impegno per accrescere il

negozio, ed assistito dai suoi Figli, ha potuto in poco tempo eguagliare il

negozio Ferrini. Intanto comprò una Casa, ..., ed è quella dove abitano

presentemente poi l'altra alla medesima contigua ... e finalmente morto il Sig.

Giuseppe Catoni marito di Settimia mia Sorella senza successione, la medesima

avendo avuto da Noi per porzione di dote la Casa ...; la detta Sorella ricevuta

detta casa per conto di sua dote dall'Erede proprietario Sig. Francesco

Marchetti la medesima la di poi venduta al Venanzoli per il prezzo di scudi 1100

... alla moneta che valeva in quell'epoca. La detta Casa è quella dove oggi i

Fratelli Venanzoli tengono il negozio di Vasaria, nella quale antecedentemente

al matrimonio di essa Sorella vi era il negozio Ferrini Verdinelli situata nel

quartiere S. Maria da tré lati le strade, e dall'altro le mura castellane. I

Figli pertanto avuti detto Luigi da Francesca sono, Giuseppe ... Lorenzo che è

attuale capo di Bottega assistente alla medesima è bravo lavorante, avendo molto

contribuito nel principio del negozio a suo Padre, ed è nubile. Antonio, ma di

poca abilità in detta professione, è solamente buono nelli lavori di stampa,

conforme a suo Fratello Giuseppe ...

Antonio Venanzoli morì nel 1838

lasciando in eredità[61] la

sua parte della vaseria ai sette figli maschi Venanzo, Giacomo, Ignazio,

Alessandro Pio, Celestino e Niccola. Lorenzo morì il 25 febbraio dell'anno

successivo e, non avendo eredi diretti, lasciò i suoi beni agli stessi nipoti[62].

La fabbrica continuò la propria

attività sotto la direzione di Ignazio: è questo il nome che maggiormente

figura nei documenti ufficiali dell'epoca, statistiche o ruoli dei

contribuenti. Così nell'Elenco a stampa dei Commercianti della Provincia del

1849[63] e

nei Ruoli del 1850[64] e

1858[65].

Dalla Statistica degli Operai del 1878[66]

apprendiamo che la fabbrica di maioliche di Ignazio Venanzoli occupava 15

operai maschi dai 12 ai 60 anni in 5 locali dislocati in posizione favorevole.

Null'altro conosciamo della figura

di Ignazio a parte il fatto che, nel 1867, fu tra i fondatori della

"Società operaia di Mutuo Soccorso" di Pollenza e che ne resse,

provvisoriamente, la presidenza.

Morì il 3 marzo 1879, all'età di 67

anni, e gli successe nella direzione della vaseria il figlio Giovanni.

Giovanni Venanzoli (M. Milone

22.08.1846 - 21.09.1900) è certamente il più importante fra i maiolicai che

operarono a Pollenza nella seconda metà del XIX secolo, colui che più degli

altri fabbricanti ottenne meriti e riconoscimenti anche in ambito nazionale,

nonostante l'epoca in cui visse ed operò non riconobbe, forse, tutto il suo

valore.

Il suo esordio avvenne nel 1879 con

il concorso a premi, organizzato dalla Camera di Commercio di Macerata, dove

espose Stoviglie di majolica e oggetti di

terracotta il cui elenco venne stilato sulla carta intestata della ditta

"Giovanni Venanzoli fabbricatore di maioliche Pollenza"[67]:

Li 29 Agosto 1879.

Elenco degli articoli di maiolica che si consegnano nella

Camera di Commercio per l'Esposizione provinciale di Macerata, e prezzi

rispettivi

|

N° |

6 |

Piatti grandi filettati celeste bianchi |

Dozzena |

£ 1 |

70 |

|

² |

6 |

id

mezzani id |

" |

" 1 |

40 |

|

² |

4 |

id id filettati orange |

" |

" 1 |

60 |

|

² |

2 |

id id bianchi |

" |

" 1 |

40 |

|

² |

2 |

id ordinari

filettati orange |

" |

" 1 |

30 |

|

² |

2 |

id id colorati bleu |

" |

" 1 |

50 |

|

² |

12 |

id id

diversi |

" |

" 1 |

15 |

|

² |

3 |

id mezzoreali figurati |

Ciascuno |

" 1 |

45 |

|

² |

1 |

Insalatiera reale figurata |

" |

" = |

70 |

|

² |

1 |

id id bianca |

" |

" = |

50 |

|

² |

1 |

id mezzana id |

" |

" = |

40 |

|

² |

1 |

id cupa grande colorata |

" |

" = |

50 |

|

² |

1 |

id id id bianca |

" |

" = |

40 |

|

² |

1 |

id id mezzana

colorata |

" |

" = |

30 |

|

² |

1 |

id id id bianca |

" |

" = |

25 |

|

² |

2 |

id piccole colorate |

" |

" = |

14 |

|

² |

2 |

Fruttiere 1a bianca 1a colorata |

" |

" 4 |

= |

|

² |

1 |

Servizio da Camera a fascione orange |

" |

" 2 |

50 |

|

² |

1 |

id id bleu |

" |

" 2 |

25 |

|

² |

1 |

id bianco

ordinario |

" |

" 1 |

90 |

|

² |

3 |

Brocco - Catino - Orinale bianco |

Tutto |

" 1 |

70 |

|

² |

1 |

Bidè vernice ordinaria |

Ciascuno |

" 2 |

30 |

|

² |

1 |

Vaso grande |

Paio |

" 12 |

|

|

² |

2 |

id piccoli |

" |

" 4 |

50 |

|

² |

1 |

Lampada da giardino a Bronzo |

Ciascuna |

" 4 |

|

|

² |

1 |

id id rossa |

" |

" 4 |

|

|

² |

1 |

id id grezza |

" |

" 1 |

|

|

² |

1 |

Portaritratto dorato |

" |

" 1 |

40 |

|

² |

|

id a bronzo |

" |

" = |

70 |

|

² |

|

id rosso |

" |

" = |

70 |

|

² |

|

id grezzo |

" |

" = |

40 |

Macerata 29 Agosto 1879

Giovanni Venanzoli espositore

Tra gli oggetti dell'elenco

riconosciamo con sicurezza alcuni pezzi molto comuni appartenenti al repertorio

della fabbrica Venanzoli o degli altri opifici pollentini della generazione

precedente a quella di Giovanni che, essendo agli esordi, dovette presentarsi

al concorso con un serie di oggetti, dalle forme oramai collaudate, ma prive

ancora della sua impronta personale. Fra questi oggetti appaiono sicuramente i

servizi da camera, vaso, brocca e catino, che sono stati descritti nel capitolo

sulla seconda metà dell’800. A questo periodo appartengono anche i pezzi

riportanti il marchio impresso in pasta, "GIOIA", l'acrostico nel

quale Giovanni volle accostare l'iniziale del suo nome a quelle del padre

Ignazio e del nonno Antonio.

Dall'elenco dei premiati apprendiamo

che la ditta Giovanni Venanzoli risultò prima nella Sezione III, Ceramica,

ottenendo la medaglia d'argento e un premio di £ 20.

Soltanto due anni dopo, nel 1881, il

Venanzoli partecipò all'Esposizione Italiana di Milano ottenendo la menzione

onorevole nella Sezione XII, quella della ceramica e vetraria.

Nel 1884 prese parte alla Mostra

Nazionale di Torino ottenendo analogo riconoscimento. Sulla scheda per la

domanda di ammissione, presentata alla Giunta Distrettuale di Macerata,

possiamo leggere una breve descrizione degli oggetti da esporre, costituiti da

alcuni articoli di maiolica pitturati uso

antico ... e sospensioni per fiori in maiolica[68].

A quest'ultima esperienza fece

seguito un breve e infruttuoso rapporto d'affari con un commerciante torinese,

tale Emilio Paradisi, incaricato di vendere i pezzi spediti per l'esposizione.

Come si può leggere da un carteggio dell'epoca[69], il

Venanzoli non solo non riebbe indietro i pezzi inviati per la mostra e

tantomeno il ricavato dalle vendite ma, avendo spedito un ulteriore carico di

ceramiche nel dicembre 1884, ancora nel giugno 1888, non avendo avuto riscontri

sul materiale inviato, dovette rivolgersi al presidente della Camera di

Commercio di Macerata che, in una lettera al Paradisi, così scriveva:

Stando alle notizie forniteci dal

vasaio Nazzareno Benedetti, Giovanni Venanzoli si avvalse della collaborazione

del pittore Guido Bianchedi. Non conosciamo i limiti temporali della sua

attività nella bottega dei Venanzoli ma, con molta probabilità, vi entrò a far

parte dopo che suo padre Niccola cedette la fabbrica di maioliche ad Antonio

Bellini. Difficile pure, allo stato attuale, isolare lo stile delle sue

decorazioni fra quelle che riportano i pezzi realizzati da Giovanni Venanzoli.

Della sua opera ci resta tuttavia un disegno della fabbrica (figura 2),

raffigurante il suo interno, che, anche in base ad una dichiarazione resa da

Ignazio Venanzoli[70],

risulta essere molto fedele a quella che doveva essere la reale situazione del

laboratorio al momento. Anche nell'immagine sacra sulla parete di fondo, sopra

la scritta "W S. ATONIO AVVOCATO DI POLLENZA", è possibile

riconoscere una stampa del Santo con veduta di Monte Milone sullo sfondo, della

quale esistono ancora alcuni esemplari nel paese, particolare questo che sembra

fugare ogni dubbio sul valore documentario del disegno stesso. Importanti, ai

fini del presente studio, sono gli oggetti raffigurati sulle scaffalature

laterali, tutti di uso comune, sui quali ci soffermeremo. La scena sembra

infatti contenere una selezione della produzione minore della fabbrica e tutti

i pezzi in essa rappresentati sono diversi a seconda degli scaffali dove

possiamo notare 6 tipi diversi di brocche, 3 diverse ciotole, 5 tipologie di

boccali, 3 di vasi, 4 di piatti, 3 di bottiglie, un albarello in fase di

lavorazione e 2 contenitori da cucina di cui uno per il caffè.

|

| Figura 2. Guido Bianchedi, disegno raffigurante l’interno della Fabbrica Venanzoli alla fine dell’XIX sec. Pollenza, Museo Comunale. |

Dopo la morte di Giovanni, avvenuta

nel 1900, la fabbrica continuò la propria attività sotto la denominazione

"Ditta Giovanni Venanzoli - Pollenza": i pezzi realizzati in

quest'ultimo periodo sono riconoscibili per il marchio impresso in pasta,

riportante la stessa dicitura.

Nel 1905 ebbe luogo la prima

Esposizione Regionale Marchigiana, che si tenne a Macerata nei mesi di agosto e

settembre, dove la Ditta partecipò nel gruppo 7°, Classe 31, maioliche e

porcellane, ottenendo la medaglia d'oro.

Alla stessa manifestazione l'erede

di Giovanni, Ignazio, espose nella sezione Arte Antica cinquanta pezzi di

maiolica delle antiche fabbriche di Pollenza[71].

Questi oggetti, prodotti con molta probabilità dalla stessa vaseria Venanzoli

tra la fine del settecento ed i primi anni dell'ottocento, suscitarono un certo

interesse tanto che Anselmo Anselmi, sulla Nuova Rivista Misena, volle

scrivere, al riguardo, la seguente nota:

Fabbrica

del Vicinato Lungo.

Una prima data certa dell'esistenza

della vaseria dei Ranieri viene dalla Statistica del 1808[75],

relativa al triennio 1806 - 1808, dalla quale apprendiamo che la fabbrica di

Gianfrancesco Ranieri era attiva con un

lavorante, che è il proprietario un pittore à smalto tre operai. Ancora,

sugli esordi della fabbrica, possiamo trarre alcune utili informazioni dal

manoscritto dell'Assortati[76]:

Alcuni atti notarili[80]

dell'epoca dimostrano che la fabbrica, oltre ad appartenere ai due fratelli

Francesco e Giuseppe, era altresì di un terzo fratello sacerdote, il canonico

don Gioacchino, che, stando a quanto scriveva l'Assortati, era un bravo

lavorante ed aiutava i propri fratelli nella loro attività. Vale la pena di

citare ancora un passo del manoscritto dove ci vengono fornite ulteriori

preziose notizie sull'opificio del Vicinato Lungo e non solo:

Come era avvenuto due anni prima il Carassai ed il Rampichini si accordarono nuovamente con gli altri due fabbricanti allora esistenti nel comune, Venanzoli e Rosati, ma il Ranieri si rifiutò di sottostare alle richieste dei due mugnai e preferì, con tenacia e determinazione, agire per via legale.

Il Carassai, nonostante avesse

concordato alcuni anni prima col Ranieri la posizione del macinetto rispetto al

mulino, si giustificava, in una lettera al Prefetto del 5 febbraio 1812[84], con

le seguenti ragioni, non prive di tendenziosità e contraddizioni:

Relativamente alla figura di

Francesco Ranieri ed agli usi, sulla cui liceità preferiamo non esprimerci, di

altri montemilonesi dell'epoca, riportiamo un episodio abbastanza curioso,

desunto da un documento del 30 dicembre 1815, che parla di una singolare

supplica del vasaio all'amministrazione comunale:

Egli

suppone non potere altrimenti perfezionare i lavori necesarj alla fabbrica di

Majolica che debbono eseguirsi ad aria aperta.

Interpellato

l'Amministratore Comunale, si mostra contrario alla domanda, e prende anzi

motivo, che si ordini la chiusura di altri fori abusivamente fatti nelle mura

Castellane. Al voto del Magistrato si unisce ancora quello del generale

Consiglio come dalla Risoluzione annessa.

In questo

stato di cose si propone alla Congregazione di risolvere in massima, che sia

vietato a persona di fare delle aperture nelle Mura Castellane.

La

Congregazione anche sul riflesso d'impedire i furti notturni nelle Campagne

ormai troppo frequenti, crede giusto, che sia rinnovato il divieto di non fare

alcuna apertura nelle Mura Castellane. Queste sono sacre, intangibili, e di

pubblica proprietà. ... Arbitraria, recente è stata l'innovazione fatta dal

Ranieri, e da qualcun'altro che ha abusato delle circostanze de' tempi.

Insussistente

si dichiara il motivo, che questa misura adottata dal Ranieri sia necessaria

per la fabbricazione delle Majoliche. Si eseguiscano pure i lavori ad aria

aperta: non per questo l'artefice non può recarsi al luogo destinato per la

Porta del Paese, che non è grandissimo, come si è praticato in addietro, e come

pratticano altri Fabbricanti.

Queste

porte private infine danno luogo ai contrabandi, si elude il pagamento del

Dazio Consumo ...[86]

La famiglia Bianchedi, originaria di Faenza, è presente a Monte Milone già da prima del 1794 quando, in un atto notarile[87], si nomina Pietro del fu Antonio Bianchedi da Faenza abitante da più anni in questa Terra di Monte Milone. Come sappiamo, la sua presenza nel comune era dovuta al fatto che Francesco Verdinelli Ferrini lo chiamò a lavorare come pittore presso la sua fabbrica, avendo ottenuto la privativa per la fabbricazione della maiolica. Morto il Verdinelli passò a lavorare presso la fabbrica dei fratelli Ranieri suoi cognati. Quest'ultima circostanza è confermata dall'Elenco dei Lavoranti del 1830 ma non sappiamo quando, con precisione, avvenne il passaggio: forse dopo il 1810, allorché gli eredi Verdinelli chiusero momentaneamente la vaseria, o, più probabilmente, dopo la morte di Francesco Verdinelli stesso avvenuta nel 1803. Dal suo matrimonio con Rosa Ranieri, sorella di Francesco e Giuseppe, nacquero Giambattista, Felice e Niccola che proseguirono l'attività degli zii.

Molto poco conosciamo dell'attività

di maiolicai dei fratelli Bianchedi ma sappiamo che direttore della fabbrica fu

Niccola, da prima del 1830, come dimostra ancora l'Elenco dei Lavoranti di

quell'anno. Il suo nome, infatti, figura sempre negli atti ufficiali che riguardano

la vaseria. Così nell'Elenco a Stampa dei Commercianti nella Provincia di

Macerata del 1849[88], nel

Ruolo dei Contribuenti per l'Esercizio del Commercio e dell'Industria dell'anno

1857[89] o

nell'elenco delle ditte partecipanti all'Esposizione Maceratese del 1865[90]. In

una dichiarazione, resa dai fratelli Bianchedi nel 1851[91] e

relativa alla tassa sul commercio per l'anno 1850, leggiamo che gli stessi espongono di essere possessori di una

fabrica di Majoliche ordinarie, avendo nella medesima una sola fornace, e soli

quattro lavoranti compresi i detti tre fratelli proprietari, non avendo in giro

più di un centinaro, e mezzo di scudi per detta fabrica. Se è legittimo

dubitare dei dati forniti nella dichiarazione, perché finalizzata

all'ottenimento di riduzioni sulle tasse, alcuni atti relativi al Ruolo del

1857, invece, dimostrano come la fabbrica dovesse trovarsi in un periodo

davvero difficile dal punto di vista economico. Niccola infatti, diventato nel

frattempo unico proprietario della vaseria[92],

oltre che alcune vicissitudini familiari, era afflitto da numerosi debiti, come

si può leggere in una lettera del Municipio di Monte Milone al Delegato

Apostolico datata 19 settembre 1857[93]:

Niccola Bianchedi di Monte Milone di professione Cocciaro, oratore umilissimo dell'Eccellenza V. R.ma supplica perché in vista della miseria, in cui si trova, voglia degnarsi assolverlo dalla tassa sull'arti e mestieri, a cui non può soddisfare per la sua impotenza. Padre disgraziato di due infelicissimi figli sordo-muti educati dalla carità del Municipio nell'Istituto di Roma incapaci a procurarsi il proprio sostentamento, occupa di continuo le sue braccia per mantenerli col fabricare majoliche, dalle quali non solamente non ricava qualche guadagno, ma di più trovasi gravato da debiti.

Nonostante i problemi economici del

proprietario la vaseria continuò il proprio lavoro tanto che nel 1861, nella

Statistica Minerale, figura ancora attiva con una fornace a carattere

permanente[96].

Quattro anni dopo il nome di Niccola Bianchedi appare nell'elenco delle ditte

partecipanti all'Esposizione Provinciale di Macerata[97].

Particolare questo che lascia supporre una certa ripresa economica della

fabbrica la quale, successivamente al 1862, iniziò a produrre oggetti in

terraglia, riconoscibili per il marchio TBP impresso in pasta.

La mancanza di notizie certe

sull'opificio del Vicinato Lungo fino al 1878 non ci dà la possibilità di

documentare questo periodo di circa tredici anni. Sappiamo tuttavia che fu in

quest'arco di tempo che la vaseria venne ceduta in affitto ad Antonio Bellini,

che figura come direttore della stessa nella Statistica degli Operai del 1878[98]. Dal

documento emerge che la fabbrica occupava 14 operai dai 10 ai 60 anni dalle 8

alle 14 ore giornaliere e in "cinque

buoni locali". Null'altro conosciamo sulla figura del Bellini e sulla

sua produzione. Stando a quanto asserisce il vasaio Benedetti gli successe

nella direzione della fabbrica un certo Nobili Pirro, l'ultimo direttore della

vaseria che chiuse, con molta probabilità, agli inizi del XX secolo.

L'immobile, che era rimasto di

proprietà della famiglia Bianchedi[99],

venne venduto nel 1908[100] da

Francesco, uno dei due figli maschi di Niccola, ad Aristide Marocchi di

professione muratore.

Francesco e Guido, i due figli

sordomuti di Niccola Bianchedi, continuarono a svolgere la professione degli

avi, appresa presso la bottega del padre. Il primo si trasferì a Castellamonte,

dove seguitò a praticare la professione di ceramista[101],

mentre il fratello, pittore, continuò a vivere a Pollenza, lavorando nella

vaseria di Giovanni Venanzoli[102].

|

CRONOLOGIA DELLE FABBRICHE |

|

|

|

|

|

PORTA DEL COLLE |

|

|

Metà ‘600 fino al 1742 |

Famiglia Mariani |

|

Dal 1742 al 1778 |

Catervo Ferrini |

|

Dal 1778 al 1803 |

Francesco Verdinelli Ferrini |

|

Dal 1803 al 1806 |

Antonio Verdinelli |

|

Dal 1806 al 1816 |

Giovanni Verdinelli |

|

Dal 1810 al 1816 |

Inattiva |

|

Dal 1816 al 1853 |

Serafino Verdinelli e Aloisia Fedeli |

|

Dal 1854 al 1865 |

Niccola Benedetti |

|

Dal 1866 al 1887 |

Antonio Farroni |

|

Dal 1887 al 1920 |

Nazzareno Monti |

|

|

|

|

COLLEGIATA |

|

|

Dal 1782 al 1789 |

Marco Caprari |

|

Dal 1789 al 1810 |

Luigi Venanzoli |

|

Dal 1810 al 1839 |

Antonio e Lorenzo Venanzoli |

|

Dal 1839 al 1879 |

Ignazio Venanzoli |

|

Dal 1879 al 1900 |

Giovanni Venanzoli |

|

Dal 1900 al 1911 |

Ignazio Venanzoli |

|

Dal 1911 al 1912 |

Biagio Biagetti e Gaetano Crocetti |

|

|

|

|

VICINATO LUNGO |

|

|

Inizi ottocento prima del 1808 al 1840 circa |

Francesco e Giuseppe Ranieri |

|

Dal 1840 al 1878 circa |

Gianbattista, Felice e Niccola Bianchedi |

|

Dal 1878 agli inizi del ‘900 |

Antonio Bellini e poi Pirro Nobili |

|

|

|

|

VIA DEL BORGO |

|

|

Inizi ottocento |

Marco Caprari |

|

Dal 1807 al 1840 |

Felice Rosati |

|

Dal 1840 al 1850 |

Gaetano, Generoso e Giuseppe Rosati |

|

Dal 1850 al 1856 |

Niccola Benedetti |

|

Dal 1856 al 1880 |

Gaetano e Generoso Rosati |

|

Dal 1886 circa al 1888 |

Luigi Nardi |

|

Dal 1888 agli inizi del ‘900 |

Alessandro Nardi |

|

|

|

|

VIA SANTA MARIA |

|

|

Dal 1851 al 1860 |

Pacifico Sileoni e Beniamino Rosati |

|

Dal 1861 al 1871 |

Serafino Nardi e Niccola Rossetti |

|

Dal 1871 al 1886 circa |

Luigi Nardi |

|

UBICAZIONE DELLE FABBRICHE |

All’interno

delle mura.

1. Fabbrica

di via Santa Maria.

Lungo la via che

tuttora mantiene lo stesso nome e che, un tempo, veniva anche denominata il Vicinatello. All’interno

dell’immobile è presente un orto che non viene indicato sulla mappa.

2. Fabbrica di via del Borgo.

Ubicata in parte lungo

via del Borgo (ora via Leopardi) ed in parte lungo traversa San Francesco.

Sulla mappa catastale è stato evidenziato l’orto, acquistato nel 1824, dove i

Rosati realizzarono l’ampliamento dell’immobile.

3. Fabbrica presso la chiesa collegiata di San Biagio.

Era situata al termine

di via del Vicinato Lungo (ora via XX Settembre) e prospettava, in parte, verso

piazzetta della Collegiata (ora piazzale Marconi) L’immobile è stato demolito

nel 1927 per ampliare lo spazio pubblico.

4. Fabbrica

del Vicinato Lungo.

Ora via XX Settembre.

Sulla mappa si possono distinguere chiaramente tutti gli immobili aggiunti, da

parte dei fratelli Ranieri intorno agli anni 20 del XIX sec., a quello

originario della fornace.

|

| Figura 3. Mappa catastale di Monte Milone. Catasto Gregoriano. Archivio di Stato Macerata. Diritti Riservati. |

Fuori

dalle mura.

5. Fabbrica

presso la Porta del Colle.

Ubicata extra moenia

lungo l’attuale via Vaseria (l’antica via della Porta del Colle).

|

| Figura 4. Mappa catastale di Monte Milone. Catasto Gregoriano. Archivio di Stato Macerata. Diritti Riservati. |

[1] Sull'ubicazione delle fabbriche cfr.: Le vaserie nel contesto..., op. cit. pp. 18-21.

[2] Allo scopo verrà utilizzata una mappa catastale dei primi anni dell’800 che rappresenta fedelmente, anche per la seconda metà del ‘700, la conformazione planimetrica del centro storico di Pollenza. A.S. Macerata, Catasto Gregoriano.

[3] Arch. Parr. S. Andrea, Reg. Battesimi, vol. 1711-1797.

[4] A.S. Macerata, Rota, vol. 3772.

[5] A.S. Macerata, Arch. Not. Macerata, vol. 4390.

[6] A.S. Macerata, Arch. Not. Macerata, vol. 4392.

[7] È la casetta, di cui si è già parlato nelle pagine precedenti, che negli anni successivi fu oggetto di contesa tra gli stessi Assortati e Francesco Verdinelli; cfr. supra.

[8] A.S.C., Verbali dei Consigli Comunali, vol. 1769-1779.

[9] A.S.C., Verbali dei Consigli Comunali, vol. 1780-1790.

[10] A.S. Roma, Camerale III, b. 1439.

[11] Idem.

[12] Ibidem.

[13] Arch. Parr. S. Andrea, Reg. Morti vol. 1790-1857.

[14] A. S. Macerata, Notarile Macerata, vol. 6147.

[15] L'edificio, come ci rivelerà un atto notarile successivo, è la fabbrica dove il Sileoni e il Rosati svolgevano la loro attività di maiolicai.

[16] A. S. Macerata, Tribunale di prima istanza di Macerata, b. 680.

[17] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 959.

[18] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1482, f. 7.

[19] A. S. Macerata, Commissario Provinciale, b. 55, f. 303.

[20] A. S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 91 e 92. È l'elenco dei partecipanti all'esposizione provinciale che si sarebbe dovuta tenere a Macerata nel 1865.

[21] A. S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6155. Come anticipato nella nota 15 è questo l'atto che ci rivela la destinazione dell'immobile in contrada Vicinatello (l'attuale via S. Maria): "una casa da cielo a terra ad uso di fabbrica di Majoliche sita entro questo Comune di Pollenza, contrada Vicinatello, Quartiere Santa Maria, marcata col Numero Civico centonovantadue".

[22] Conservatoria dei RR. II. di Macerata, tit. 57 - 11494.

[23] Circostanza questa non smentita dal racconto del vasaio Nazzareno Benedetti che cita come proprietari della fabbrica Serafino, Benedetto e Luigi, dimenticando però Marino.

[24] A.S. Macerata, Camera di Commercio, b. 45.

[25] Conservatoria dei RR. II. di Macerata, tit. 104 - 20701. Da questo atto si è potuti risalire all'esatta ubicazione in quanto riporta il numero di mappa dell'immobile che è il n. 645, sub. 1.

[26] A.S. Macerata, Notarile di Treia, vol 1289.

[27] G. Corona, Fabbriche di maioliche, op. cit.

[28] Il padre di Felice, Bartolomeo Rosati, appare fra i testimoni alla dettatura del testamento nuncupativo di Giuseppe Verdinelli, padre di Francesco, del 1804; A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 4675.

[29] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1288.

[30] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1289.

[31] Cfr. supra.

[32] A. S. Macerata, Notarile di Treia, voll. 1323 e 1325.

[33] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1331.

[34] Idem.

[35] Ibidem.

[36] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica di Macerata, b. 1358.

[37] Elenco de' commercianti in stato attuale di mercatura nella provincia di Macerata, A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1371, f. 1.

[38] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica di Macerata, b. 959.

[39] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica di Macerata, b. 1482.

[40] A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6156.

[41] A.S. Macerata, Commissario Provinciale, b. 55, f. 303.

[42] A.S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 95 e 96.

[43] A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6165.

[44] Conservatoria dei RR.II. di Macerata, tit. 18474.

[45] A.S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 6156.

[46] Conservatoria dei RR.II. di Macerata, tit. 104 - 20701.

[47] Archivio Notarile Distrettuale di Macerata, notaio C. Curzi, vol. 8.

[48] Idem, vol. 12: Francesco, Raffaele, e Giuseppe Nardi fu Pasquale affittano e rilocano al ridetto Alessandro Nardi accettante: un Fabbricato ad uso di Fabbrica di Stoviglie con orto annesso, posto in Pollenza nella via del Borgo o Traversa San Francesco, distinto col Civico Numero 3, e di Mappa col numero 900 ... Rimangono compresi nel Fondo affittato i Macinetti da colori esistenti nel Vallato del Molino Natalini, e così tutti gli oggetti che esistono nel suddetto fabbricato, come le Tavole, Rote di lavoro, ad eccezione di una di nuovo modello acquistata e messa al posto dallo affittuario Nardi. Siccome pure rimangono esclusi dal contratto, perché di proprietà già dello affittuario Nardi, stante che ne sia stato pagato il valore o non sono stati trovati al cominciare del contratto di affitto, la Vistugia, i Tomboli o Caselle, gli attrezzi in ferro per fare la carbonella e calcinare il colore a pietra per macinarli, il colore macinato e suoi recipienti.

[49] A. S. Macerata, Camera di Commercio, b. 45.

[50] Idem.

[51] Idem, b. 45.

[52] A. Notarile Distrettuale, Notaio Curzio Curzi, Rep. 941 del 23 dicembre 1887.

[53] A.S. Camerino, Società Operaia di Mutuo Soccorso - Camerino, b. 1888 a.

[54] A.P.C., Registri dei Battesimi.

[55] È tuttavia da ipotizzare una breve esperienza del Monti presso la fabbrica Venanzoli, anteriore al 1887, come si rileva ancora dal "Racconto" del vasaio Nazzareno Benedetti.

[56] Sulla figura e l'opera dell'artista e restauratore pollentino Giuseppe Fammilume (1896 - 1952) si veda AA.VV., Giuseppe Fammilume, gli acquerelli, a cura di A. Valentini, Pollenza 1985.

[57] A.S.C., Verbali dei Consigli Comunali, Vol. 1780/1790, c. 151r e v.

[58] D. Assortati, Notizie..., op. cit., cc. 32v-33r.

[59] A.S. Macerata, Notarile Macerata, vol. 4673.

[60] A.S. Macerata, Notarile Treia, vol. 1268.

[61] A.S. Macerata, Notarile Treia, vol. 1324.

[62] A.S. Macerata, Notarile Macerata, vol. 1325.

[63] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b.1371, f. 1.

[64] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b.959.

[65] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b.1482. f. 7.

[66] A.S. Macerata, Camera di Commercio, b. 45.

[67] A.S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 95 e 96.

[68] A.S. Macerata, Camera di Commercio, b. 87.

[69] Idem, bb. 51 e 85.

[70] Si tratta del figlio di Giovanni che in una lettera, volle attestare la veridicità dell'immagine riprodotta nel disegno: A.C.M.P., busta "Ceramica".

[71] Sul catalogo della mostra possiamo leggere la seguente dicitura: Maioliche delle antiche fabbriche di Pollenza (?...) Cinquanta pezzi - espone Venanzoli Giovanni di Pollenza.

[72] A. Anselmi, Il commercio delle maioliche di Castelli alla antica fiera di Senigallia, op. cit., p. 71, n.1.

[73] Della collezione Venanzoli perduta, crediamo, oramai irrimediabilmente, non si hanno più notizie certe dal 1913 ad oggi.

[74] G. Corona, Fabbriche di maioliche, op. cit.

[75] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 22.

[76] D. Assortati, Notizie..., op. cit., cc. 34v-35.

[77] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1331.

[78] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1285.

[79] A. S. Macerata, Notarile di Treia, vol. 1271.

[80] A. S. Macerata, Notarile di Treia, voll. 1271 e 1285.

[81] D. Assortati, Notizie..., op. cit., cc. 34v-35.

[82] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 5, f. 9.

[83] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 22.

[84] Idem.

[85] A. S. Macerata, Dipartimento del Musone, b. 22.

[86] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1383.

[87] A. S. Macerata, Notarile di Macerata, vol. 4480.

[88] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 1371, f. 1.

[89] Idem, b. 1482, f. 7.

[90] A. S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 91 e 92.

[91] A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 959.

[92] La circostanza non è documentata da nessun atto notarile ma è molto probabile che i fratelli, a questa data, gli avessero ceduto la fabbrica tramite scrittura privata, in quanto non appaiono più in nessuno dei documenti esaminati, compresi i testamenti, come proprietari.

[93] A. S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 959.

[94] Idem.

[95] Ibidem.

[96] A. S. Macerata, Commissario Provinciale, b.55, f. 303.

[97] A. S. Macerata, Camera di Commercio, bb. 91 e 92.

[98] Idem, b. 45.

[99] Ad eccezione dell'orto, di proprietà Nozzi.

[100] Conservatoria dei RR. II. di Macerata, tit. 15773.

[101] Idem.

[102] La notizia è tratta ancora dal "racconto" di Nazzareno Benedetti: cfr. supra.

Commenti

Posta un commento