La prima generazione ottocentesca di maiolicari: gli epigoni di Francesco Verdinelli.

Le

fabbriche montemilonesi uscirono indenni dalla fase di stasi che caratterizzò

la vita economica della regione alla fine del XVIII secolo. La stagnazione

degli scambi commerciali e la scarsa circolazione di moneta che

contrassegnarono questo periodo, non dovettero infatti influire più di tanto

sull'andamento delle vaserie le quali anzi, sia pur lentamente, videro crescere

il loro giro di affari: eccezione questa in un quadro più desolante

rappresentato dalla situazione in cui versavano la maggior parte delle

manifatture nei centri limitrofi. Prova evidente, come si vedrà, di una forte

richiesta di prodotto il cui pregio e la cui qualità erano ben conosciuti nelle

principali piazze del centro Italia e non solo. Questa singolarità può essere

spiegata, a nostro avviso, considerando il particolare manufatto che, stando ai

documenti, usciva dalle fornaci di Monte Milone, sicuramente non comune, la cui

offerta era rivolta oramai ai ceti più agiati e non certo a quelli più poveri

sui quali la crisi economica si era abbattuta con maggiore veemenza. Questa

tendenza non si invertì neanche negli anni seguenti, quelli della Prima

Restaurazione o, successivamente, durante il periodo napoleonico quando le

attività manifatturiere della Marca, che nel secolo passato erano riuscite a

sopravvivere all'ombra dei privilegi governativi, «appaiono gravemente

compromesse dalle vicende degli ultimi venti anni e specialmente del periodo

italico, allorché la regione è duramente colpita, col blocco continentale,

dall'esclusione del Mediterraneo orientale dai grandi sviluppi dell'Europa

occidentale e vede accentuarsi, con l'intero Stato pontificio, il ruolo di

fornitrice di materie prime e di generi agricoli»[1]. Ciò

non avvenne certo per Monte Milone, la cui economia dipendeva essenzialmente

dall'esportazione della maiolica, prodotto che, peraltro, doveva essere molto

apprezzato per la sua qualità.

La morte di

Francesco Verdinelli segnò infatti l'inizio di una nuova fase nelle vicende

delle fabbriche montemilonesi. Le sue esperienze, arricchitesi anche, come

abbiamo visto, con l'apporto di influenze esterne alla tradizione del paese,

vennero raccolte da alcuni vasai che lavorarono sotto la sua direzione oltre

che dai suoi eredi diretti. Cessata pertanto la validità della privativa

pontificia, tutte le potenzialità economiche ed artistiche, insite

nell'industria ceramica locale, poterono liberarsi e dare l'avvio a quello che

potremmo definire "il periodo d'oro" della produzione. Sia per l'alto

grado di perfezione tecnica raggiunto, che consentì ai nostri maiolicari di

esprimersi in un repertorio molto vasto di forme e decorazioni a secondo o a

terzo fuoco, sia per i notevoli risultati dal punto di vista del commercio, i

cui benefici non si limitarono ad influenzare un ambito territoriale limitato,

come quello gravante intorno al piccolo centro della Marca, ma si estesero ben

oltre, fino lambire, come vedremo, interessi economici ben più vasti.

Ha così

inizio, agli albori del secolo XIX, un'intensa attività produttiva, che

giungerà al suo apice intorno al 1820-1830, ed il cui livello non verrà mai più

raggiunto da nessun'altra fabbrica del luogo, se si eccettua la felice

parentesi di Giovanni Venanzoli che, qualche decennio più tardi, riuscirà in

parte ad eguagliare i risultati dei suoi illustri predecessori.

È in questo

periodo che venne a costituirsi quell'assetto delle fabbriche che, salvo poche

eccezioni, resterà invariato fino agli inizi del '900. I fratelli Francesco e

Giuseppe Ranieri lasciarono la fabbrica della Porta del Colle dopo il 1803 per

fondarne una nuova nel quartiere di S. Maria, in via del Vicinato Lungo.

Contemporaneamente, un altro lavorante già alle dipendenze del Verdinelli,

Felice Rosati, rilevò la fabbrica della Porta del Colle prendendola in affitto

dagli eredi Verdinelli e successivamente, nel 1807, acquistò l'immobile, in via

del Borgo, dove aveva avuto sede la vaseria del Caprari.

La

situazione all'indomani della morte del Verdinelli ci è nota attraverso una

coeva testimonianza scritta di Domenico Assortati che, in uno dei suoi diari,

parla così delle botteghe e dei loro

proprietari: … presentemente sono tré, le

quali fanno a gara di sorpassarsi l'una con l'altra. Dopo la morte del Sig.

Francesco Verdinelli, il quale veramente lavorava, e teneva lavoranti buoni

tanto nella majolica bianca, che dipinta, che era l'unico in Provincia, è ora

subbentrato in sua vece il Sig. Antonio Venanzoli stato prima Lavorante del

suddetto Verdinelli, il quale procurato ha d'imitare il suddetto.

Vi è anche un certo Francesco

Ranieri, il quale ha aperta nuova Bottega, e lavora al pari del suddetto

Venanzoli. Per l'infima si pone la Bottega di Felice Rosati, il quale tiene a

nolo la Bottega del Suddetto Verdinelli, ma non si può confrontare con i

suddetti per il motivo delle Vasa più belle, e nella pittura, e nel bianco, ma

ciò non ostante ha dello smercio, e spesa molte famiglie anche questi. I

suddetti sono stati tutti Lavoranti del ridetto Sig. Verdinelli, mentre dopo la

sua morte, gli eredi dovettero chiudere, e lasciare il negozio, e perché il suo

figlio Giovanni non vuolle attenderci, e perché furono anche mal consigliati,

per cui si sono ridotti in grande miseria, vivendo a stento giornalmente[2].

Quanto alla

fondazione della fabbrica dei fratelli Francesco e Giuseppe Ranieri, ci si

imbatte nella difficoltà di non avere un atto notarile che documenti il periodo

in cui venne acquistato o affittato l'immobile. Basandoci ancora su quanto

asserito dall'Assortati e su uno scritto del Corona [3],

Francesco aveva lavorato dal Verdinelli ed è presso la sua fabbrica che si

formò come maiolicaro. Questa circostanza potrebbe essere avvalorata dal fatto

che la sorella, Rosa Ranieri, sposò uno dei pittori della fabbrica Verdinelli

Ferrini, Pietro Bianchedi[4]: ciò

a dimostrazione di un rapporto di stima o di amicizia che poteva essersi

formato quando i Ranieri erano ancora lavoranti presso Francesco Verdinelli,

visto che il matrimonio risale a prima della morte di quest'ultimo avvenuta nel

1803.

Una prima

data certa dell'esistenza della vaseria dei Ranieri viene da una Statistica del

1808, relativa al triennio 1806 - 1808, dalla quale apprendiamo che la fabbrica

di Gianfrancesco Ranieri era attiva con un

lavorante, che è il proprietario un pittore à smalto tre operai[5].

Ancora,

sugli esordi della fabbrica, possiamo trarre alcune utili informazioni dal

manoscritto dell'Assortati: I ... Fratelli Ranieri son Figli

delli conjugi Antonicola Ranieri e Maria .... Dal matrimonio di essi Conjugi

Ranieri sono, Rosa maritata con un tal Pietro Bianchedi di Faenza, quà capitato

a dipingere le Vasa nella Bottega Verdinelli, ed hanno una buona figliolanza.

Antonia Consorte di Tommaso Piccioni Archibugiere, e bravo lavorante di forno,

.... Il Canonico Don Gioacchino dopo esser stato tenuto in Seminario di

Macerata ... ajuta i suoi Fratelli nel negozio della Vasaria col far delle

forme, ed altro occorrente. Ha fatti tre grandi Crocifissi, due dei quali si

vedono nell'Oratorio novellamente eretto ... Il detto Francesco dopo che

riunissi colli suoi Fratelli attendendo al Detto negozio di Vasaria, ha fatto

delli molti acquisti anche in terreni, ed al presente ha una buona entrata.[6]

Dei due

crocifissi presenti nell'ex oratorio di S. Antonio Abate a Pollenza ne resta

fortunatamente uno (Foto 1), ora custodito nei locali dove ha sede la

Confraternita del Preziosissimo Sangue che ne è, come all'epoca dell'Assortati,

ancora proprietaria.

|

Foto 1. Crocifisso in terracotta verniciata a freddo. Monte Milone, Don Gioacchino Ranieri, Fabbrica Ranieri, 1823 circa. Pollenza, sede della Confraternita del Preziosissimo Sangue. |

Un'altra

attribuzione certa nell'ambito della produzione in maiolica delle fabbriche

montemilonesi degli inizi del XIX, è un interessante centro pavimentale tuttora

esistente in una casa ubicata nel quartiere di S. Maria, proprio di fronte a

quella che fu la fabbrica dei fratelli Ranieri[7].

|

Foto 2. Cento pavimentale in maiolica, dim. 265 x 265 cm. Monte Milone, fine sec. XVIII, inizi XIX. Collezione Privata. Particolare del riquadro centrale con il paesaggio.

Esso è composto da un paesaggio (Foto 2), che rappresenta la foce di un fiume, con un ponte, un torrione, alcune barche e la campagna circostante, dove appaiono alcune scene agresti con due contadini intenti nel loro lavoro (in basso al centro), due carri trainati da buoi (in basso a sinistra), ed altri buoi al pascolo (più in alto a destra). La gamma cromatica di questa scena centrale va dal giallo, all'azzurro, al verde, ocra e marrone. Fanno da cornice due riquadri neri con interposta una teoria di piastrelle a fondo bianco e decorazioni fitomorfiche in verde e in blu. Completano il centro pavimentale due altre cornici più esterne: quella intermedia consta di una serie di piastrelle rotonde, decorate anch'esse a paesaggi (Foto 3), mentre sulla perimetrale troviamo gli stessi motivi fitomorfici su fondo bianco di quella del paesaggio centrale.

|

Foto 3. Cento pavimentale in maiolica. Monte Milone, fine sec. XVIII, inizi XIX sec. Piastrelle circolari nella cornice intermedia. |

Non

crediamo possa essere messa in dubbio l'attribuzione di questo pavimento ad una

delle quattro fabbriche esistenti a Monte Milone nel primo quarto del XIX

secolo. Non tanto perché difficilmente l'anonimo committente dell'opera si

sarebbe rivolto ad altri centri, quali ad esempio Castelli o Ascoli[8], con

la produzione presente in paese ma, soprattutto, perché di recente, a seguito

di lavori di restauro dell'immobile, il pavimento è stato staccato e ricollocato

in situ: il suo letto di posa

risultava composto, oltre che di malta di calce, di numerosi scarti di fornace

di piastrelle simili a quelle in vista e da numerosi frammenti di muffole da

piccolo fuoco con delle scolature, cotte in fornace, dello stesso smalto

cilestrino usato per il pavimento (Foto 5).

|

Foto 4. Cento pavimentale in maiolica. Monte Milone, fine sec. XVIII, inizi XIX sec. Piastrella angolare. |

|

Foto 5. Scarti di fornace rinvenuti sotto il centro pavimentale in maiolica. |

Nella stessa casa erano presenti i piatti

murati e i balaustri della scala rappresentati nelle foto d’epoca delle foto 6

e 7.

Un elemento

decorativo che doveva caratterizzare la produzione a secondo fuoco di questo

periodo è quello a filettature in blu. Lo ritroviamo nel vassoietto centinato

della foto 8 che, oltre alle decorazioni a secondo fuoco, presenta alcune parti

realizzate con colori a smalto applicate a completamento del disegno

sottostante. In questo caso, alle caratteristiche filettature in blu si associa

una composizione, riccamente policroma, nella quale un cartiglio rocaille in giallo, blu, e fondo verde

ramina e celeste, interamente realizzato a gran fuoco, è contornato da

composizioni floreali. Quella in basso, consistente in due ramoscelli fioriti,

presenta i petali in blu, gli steli in bruno di manganese e le foglie in un

verde ramina molto tenue ravvivato da alcune pennellate di colore verde a

smalto, dato quindi in una terza cottura dell'oggetto. Il medesimo discorso

vale per le foglie dell'altra composizione, a festoni, dove il colore a smalto

compare anche nei petali dei due fiori ocracei. Lo stesso tipo di composizione

floreale e tecnica appaiono nella decorazione delle quattro piastrelle

angolari, adiacenti alla cornice nera interna, del centro pavimentale sopra

esaminato (Foto 4) tanto da indurci a credere che siano attribuibili allo

stesso anonimo pittore.

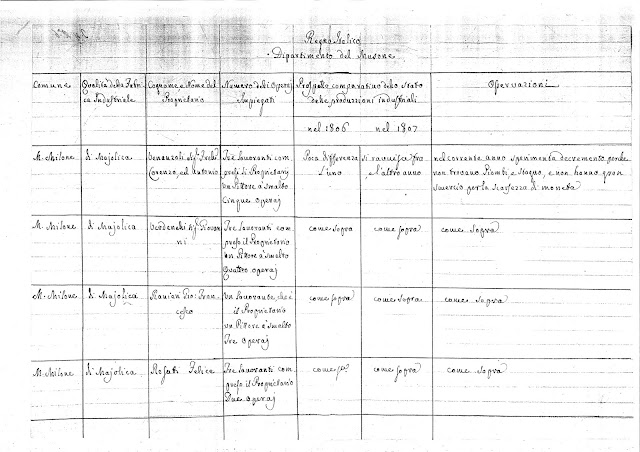

La

situazione degli opifici agli albori del secolo è ben illustrata dalla

statistica del 1808 (Figura 9) dove

appaiono quattro fabbriche di maiolica attive nel comune di Monte Milone.

L'importante documento, oltre alla situazione economica negli anni 1806, 1807 e

1808, testimonia una caratteristica fondamentale degli stessi, ovvero quella di

disporre, nella quasi totalità, di un pittore a smalto per la decorazione delle

maioliche. Conferma inequivocabile della permanenza di una tradizione,

instauratasi nel terzo quarto del XVIII secolo presso la fabbrica della Porta

del Colle, la quale continuò per opera di quei vasai che qui l'appresero e

contribuirono a perfezionarla. Le quattro fabbriche che figurano nel quadro

statistico, inviato dal Podestà di Monte Milone al Prefetto del Musone in data

5 settembre 1808, sono quella dei fratelli Lorenzo ed Antonio Venanzoli, che

subentrarono nella direzione al padre Luigi prima che questi morisse, quella di

Giovanni Verdinelli[9],

quella di Gianfrancesco Ranieri e, infine, quella di Felice Rosati, l'unica a

non disporre di un pittore a smalto. Gli uomini impiegati nelle manifatture

risultavano essere 28 in tutto e, relativamente alle notizie sull'andamento

economico nel 1806-1807, possiamo leggere che Poca differenza si ravvisa fra l'uno e l'altro anno, mentre per il

1808 l'attività sperimenta decremento

perché non trovano Piombi, e stagno, e non hanno gran smercio per la scarsezza

di moneta.

|

| Figura 9. Statistica Minerale del 1808. Quadro con la situazione delle fabbriche negli anni 1806-1807 (su concessione del Min. Beni e Attività Culturali – Diritti Riservati). |

Da un'altra

statistica, datata 1809, apprendiamo ulteriori notizie sulla produzione e sul

suo smercio: Le manifatture principali

della Comune si riducono in quattro Fabriche di Maioliche colorate, e minate a

smalto, le quali Fabriche lavorano anche vasellami inferiori... Si trasportano

dette Manifatture non solo nelle limitrofe Comuni, e nelle principali dei tre

Dipartimenti, ma anche fuori di Stato. La quantità precisa non può

determinarsi, perché giammai non se ne è fatto intro l'anno alcun calcolo;

bensì può motivarsi, che da queste manifatture ritraggono la necessaria

sussistenza moltissime Famiglie le più bisognose... Vengono introitate nella

Comune... Legnami, Piombi, Stagni, e Colori... In quanto alle Fabriche di

Maioliche sarrebbero da incoragire, quante le volte l'introduzione de Piombi,

Stagni, e Minerali indispensabili articoli per la manifatture delle medesime si

potesse ottenere con risparmio minore di Dazi, e si togliesse la difficcoltà di

averli, come ancora se fosse facile lo smercio de lavori stessi, ciò che ora

non accade per la deficienza del numerario[10].

La

differenziazione operata nel documento fra maiolica colorata e quella miniata a smalto costituisce una

prova evidente delle due diverse produzioni presenti nelle fabbriche:

tradizionale la prima, ovvero a gran fuoco, e frutto di influenze esterne la

seconda, quella cioè decorata a piccolo fuoco.

È molto

difficile, allo stato attuale delle conoscenze, tracciare un quadro abbastanza

completo dei caratteri che contraddistinguono la produzione in questi anni la

quale, come dimostrano i documenti fin qui esaminati o quelli che avremo modo

di vedere più avanti, era non solo molto copiosa, ma anche di un livello

qualitativo abbastanza elevato dovuto, come sappiamo, alle decorazioni a smalto

con le quali almeno tre vaserie, sulle quattro esistenti, potevano impreziosire

le loro maioliche. L'utilizzo di questa tecnica permarrà, nella produzione di

maiolica montemilonese, almeno fino a quando fu attiva la prima generazione

ottocentesca di maiolicari e sicuramente fino al 1825, come si legge in un

documento di quell'anno nel quale Antonio Venanzoli dichiara di fabbricare Maioliche si bianche, che colorate, e

miniate, ovvero decorate con colori a smalto[11].

Relativamente

alla produzione degli inizi del XIX sec. si deve ricordare, ancora, lo studio

di Erika Terenzi del 1998 dove vengono individuati, per la prima volta, alcuni

oggetti ed alcune tipologie di decori realizzati dalle nostre fabbriche[12]: «All’interno

della produzione montemilonese si assiste nel tempo ad una graduale evoluzione

iniziata nel secolo XVIII … avvicinandosi sempre più al definitivo gusto

neoclassico: da una forma fortemente barocca, ad una più geometrica … fino alle

lineari caffettiere ginoriane. Anche la rosa montemilonese subisce delle

trasformazioni: la briosa rosa settecentesca cede il posto ad una di iniziale

ispirazione ginoriana che negli anni, pur mantenendo quest’indole, verrà

modificata, personalizzata e riprodotta con la sua ricorrente tipologia, in

tutte le decorazioni del XIX secolo; l’ovoidale rosa settecentesca, si evolve

in una ogivale, esasperando la sua iniziale forma e natura». Un altro esempio

«il tipico garofano settecentesco … caratterizzato da un petalo appassito che

si interseca ad un altro, disegnando una V. Questo particolare fiore … è

presente anche nelle successive composizioni floreali seguite dai maiolicari

del XIX secolo nella realizzazione del tipico bouquet ottocentesco». Di questa

particolare produzione riporto, a titolo esemplificativo, alcuni oggetti

rappresentati nelle foto 10, 11 e 12.

|

Foto 12. Caffettiera in maiolica. Monte Milone, inizi XIX sec. Mercato antiquario. La forma richiama esempi ginoriani ed è decorata con il bouquet alla rosa ogivale con il tulipano che ripete un modello già presente nella produzione di fine ‘700. https://wannenesgroup.com/wp-content/uploads/cssas/lotimages/hd/01891_0315_.jpg |

Continuando

ora l'esame di questo periodo, particolarmente ricco di fonti archivistiche,

dobbiamo citare un'altra statistica relativa agli anni 1811-1812, che fornisce

altri importanti elementi. Innanzitutto una crescita economica, in quanto il

numero di operai impiegato nelle fabbriche passa dalle 28 unità del 1808 alle

36 del 1812[13].

Oltre a ciò il documento ci informa che il numero delle vaserie si era ridotto

a tre per la chiusura momentanea di quella degli eredi Verdinelli, sino al

1816, anno in cui venne riaperta da Serafino, figlio minore di Francesco:

eccezione questa in un quadro economico generale sostanzialmente stabile nel

quale le altre fabbriche, al contrario, si caratterizzarono per una crescita

costante e per un relativo benessere economico[14].

Francesco

Verdinelli morì il 3 febbraio 1803[15]. Dal

suo testamento nuncupativo, dettato al notaio Giuseppe Maria Lisi poche ore

prima di morire, risultano eredi i tre figli maschi Giovanni, Tommaso, Serafino

e la moglie Marianna usufruttuaria. Nello stesso atto il testatore nominò pure

quest'ultima, insieme al padre Giuseppe, come tutori e curatori dei tre figli

minorenni[16].

L'anno successivo, il 15 gennaio, Giuseppe Verdinelli, oramai infermo e giacente in letto dettò le sue ultime volontà e

dispose che, constatata l'abilità e fedeltà dell'altro suo figlio Antonio nel negozio di majolica ordina, e commanda

che il medesimo assieme con la signora Marianna vedova relitta del fu Francesco

Verdinelli altro Figlio premorto, abbia l'amministrazione generale in detto

negozio ... e ciò sino all'età maggiore di qualcuno di detti suoi nipoti[17].

L'attività di Antonio Verdinelli come direttore della fabbrica della Porta del

Colle non dovette durare più di qualche mese poiché, come sappiamo, questa

venne ceduta in affitto al Rosati. Soltanto intorno al 1806 Giovanni, giunto

oramai alla maggiore età, poté prendere la direzione della fabbrica che tornò

così sotto il pieno possesso della famiglia Verdinelli.

In questo

periodo iniziò anche il lento ed inesorabile declino della vaseria i cui

affari, dopo la morte di Francesco, non dovettero andare molto bene se, come

testimonia un atto notarile del 1807, Giuseppe, ancora vivente, fu costretto

alla vendita di un credito fruttifero del valore di 62 scudi e 50 bajocchi onde

pagarci alcuni debiti Secchi, che ha

dovuto contrarre con diverse persone per il mantenimento della sua Famiglia, e

Negozio di Vaseria[18].

Nonostante

dalla statistica del 1808 appaia una situazione sostanzialmente simile a quella

delle altre, sia da un punto di vista economico che per il numero di

dipendenti, tre lavoranti, un pittore a smalto e quattro operai[19], la

fabbrica Verdinelli si avviò verso una crisi che la portò alla chiusura intorno

al 1810[20].

Questo periodo di inattività durò circa sei anni dopodiché nel 1816 Giovanni,

in qualità di proprietario nonché di curatore dei due fratelli minori, vendette

una casa con un piccolo terreno annesso contiguo alla vaseria con la riserva della strada intorno a detta Casa,

che porta in detta Vaseria, cioè a mezzogiorno, ed il picciolo spazio in uso

dell'espanzione delle coccie per la somma di 100 scudi con lo scopo di

servirsene per riaprire la Fabrica della

Majolica, e per impiegare in detta Fabrica Serafino Fratello minore, che si

trova senza mezzi d'impiegarsi con vantaggio[21].

Le vicende

della vaseria in questi anni mostrano un andamento anomalo rispetto a quello

delle altre che, lo abbiamo visto nelle pagine precedenti, stavano

attraversando un momento estremamente florido. Non sappiamo spiegarci a fondo

il perchè di questa eccezione, proprio nel momento d'oro della produzione, per

la quale la più antica e rinomata delle fabbriche imboccò il cammino di un

lento declino che la porterà, pochi anni dopo e nonostante l'impegno che vi

profusero i proprietari, al fallimento economico. Certo è che mancò agli eredi

Verdinelli l'apporto di quegli uomini di cui aveva potuto disporre il padre,

fra i quali gli stessi che alla morte di Francesco iniziarono una propria

attività o coloro che, dopo la chiusura del 1810, se ne andarono a lavorare in

altri opifici del paese. Riaprire una fabbrica di maioliche dopo 6 anni di

inattività significava soprattutto una difficile ricostruzione del patrimonio

di esperienze artistiche e di risorse umane oramai irrecuperabile, tanto da

indurci a credere che buona parte dei motivi che determinarono questa

situazione stava nella qualità del prodotto non più in grado di competere con

quello delle altre fabbriche.

In effetti

gli anni che seguirono videro sempre più affievolirsi la vitalità della Vaseria

che oramai, lungi dall'essere una fonte di guadagno, costringeva piuttosto i

proprietari ad indebitarsi sempre più ed a dismettere persino i propri capitali

per il suo mantenimento[22]. Si

arrivò così nel gennaio 1828 a gravare di un'ipoteca, per 150 scudi, lo stesso

immobile dove aveva sede la fabbrica e, poco tempo dopo, schiacciati dai

debiti, i tre fratelli si trovarono costretti a venderlo per appianare la loro

disastrosa situazione economica[23].

L'atto di

compravendita, rogato in data 16 maggio 1828, ci informa che l'acquirente era

un certo Antonio Fedeli, medico condotto del paese, il quale acquistò la

fabbrica, insieme agli attrezzi in essa contenuti e ai macinetti da colori sul

fiume Potenza, per la somma di 550 scudi[24].

Sappiamo, tuttavia, che lo stesso era anche il suocero di Serafino e che,

pertanto, l'acquisto della fabbrica fu soltanto una mossa che avrebbe salvato

la figlia e i suoi familiari da una difficile situazione economica, tanto che

la direzione della vaseria rimase stabilmente nelle mani del genero il quale,

una volta appianati i propri debiti e quelli dei suoi fratelli, poté continuare

per parecchi anni ancora la propria attività di maiolicaro.

Poche le

notizie sulla famiglia Verdinelli negli anni successivi[25]. I

documenti tacciono almeno fino al 1848 quando la fabbrica viene nominata in una

statistica dello stesso anno[26]. Nel

1849 troviamo il nome di Serafino Verdinelli nell'Elenco a Stampa dei

Commercianti della Provincia di Macerata[27],

mentre nel 1850, in un Ruolo dei Contribuenti per la Tassa di Esercizio delle

Arti[28],

viene citato come fabbricante di mezza maiolica e maiolica ordinaria con lavoranti tre e un capitale di scudi 140.

Risulta evidente la differenza tra questo numero di dipendenti e quello del

1830. Ciò è ovviamente attribuibile alla crisi economica che colpì questa, come

le altre fabbriche, intorno alla metà del secolo. Il difficile momento per gli

opifici montemilonesi determinò l'abbandono dell'attività, da parte del

Verdinelli, che avvenne dopo il 1853, quando nei documenti ancora viene

definito "fabbricante", o comunque prima del 1857, in quanto il suo

nome non compare più fra quelli degli altri maiolicari nel Ruolo dei

Contribuenti dello stesso anno[29].

A questa

ultima fase della produzione della fabbrica Verdinelli appartiene la lampada in

maiolica della foto 13, unico pezzo attribuibile con certezza alla fabbrica

sotto la direzione di Serafino e la Moglie, che riporta sulla bocca la seguente

dicitura: Aloisia Verdinelli Fecit 1851

per il Comune di S. Elpidio.

Foto 13b. Bocca della lampada con la scritta Aloisias Verdinelli S. Elpidio a Mari l'anno

1851 Fecit.

Foto 13b. Bocca della lampada con la scritta Aloisias Verdinelli S. Elpidio a Mari l'anno 1851 Fecit.

Infatti, nel

1846, Antonio Fedeli aveva ceduto l'immobile della vaseria alla figlia Luigia, e per essa accettante il Signor Serafino

Verdinelli[30],

in parziale liquidazione della dote. Qualche anno dopo, il 31 dicembre 1853, i

coniugi Verdinelli decisero di vendere il fabbricato a Vincenzo Moroni, un

possidente montemilonese, per la somma di 450 scudi circa[31].

[1] D. Fioretti, Persistenze e mutamenti..., cit., p. 83.

[2] Il testo è contenuto in un

foglio manoscritto di D. Assortati, residuo di uno dei suoi diari, conservato

presso l'Archivio della "Corporazione del Melograno" di Pollenza con

il n. 68 di protocollo.

[3] G. Corona, La Ceramica, Esposizione Industriale Italiana

del 1881 a Milano. Relazione dei Giurati, Milano 1885, pp. 73-74.

[4] La famiglia Bianchedi,

originaria di Faenza, è presente a Monte Milone già da prima del 1794 quando,

in un atto notarile si nomina Pietro del fu Antonio Bianchedi da Faenza

abitante da più anni in questa Terra di Monte Milone. A. S. Macerata, Notarile

di Macerata, vol. 4480.

[5] A. S. Macerata, Dipartimento

del Musone, b. 22.

[6] D. Assortati, Notizie..., cit., cc. 34v-35.

[7] Sull'ubicazione delle

fabbriche in ambito urbano cfr. A. Nardi, M. T. Stura, Le Fabbriche nel Contesto Urbano di Monte Milone, in A. Valentini

(a cura di), La Ceramica …, cit., pp.

17-21.

[8] Non possiamo sottacere le

evidenti affinità dei paesaggi presenti nel pavimento, o del vassoietto della

foto **, con quelli attribuiti alla manifattura Paci di Ascoli Piceno quali, ad

esempio, quelli conservati presso La Pinacoteca Civica di Ripatransone. Cfr. al

riguardo S. Papetti, Maioliche e

terraglie in Ascoli Piceno, in G. C. Bojani (a cura di), Fatti di Ceramica nelle Marche, Milano

1997, pp. 225-228 o, dello stesso autore,

Ascoli Piceno. Pinacoteca Civica. Disegni, maioliche, porcellane, Bologna

1995. Relativamente a queste o anche altre affinità fra la produzione ascolana

e quella montemilonese riteniamo si dovrà far luce con maggiore chiarezza,

anche sulla base di ulteriore documentazione che allo stato attuale non si ha a

disposizione. Tuttavia possiamo in questa sede limitarci a rilevare come,

secondo il Papetti, nei paesaggi ascolani sia completamente assente la figura

umana a differenza del pavimento in questione dove questa compare in gran

copia.

[9] Era il figlio primogenito di

Francesco Verdinelli.

[10] A. S. Macerata, Dipartimento

del Musone, b. 127.

[11] A. S. Roma, Camerlengato

parte II, b. 35.

[12] Erika Terenzi, La maiolica …, cit., pag. 76 e segg.

[13] A. S. Macerata, Dipartimento

del Musone, b. 124.

[14] Tutto questo è dimostrato,

ad esempio, dai numerosi investimenti in case e terreni effettuati dai

fabbricanti, come si riscontra da diversi rogiti notarili. Così, ad esempio in

A.S. Macerata, Notarile di Treia, voll. 1172, 1269, 1271, 1280, 1281, 1282, 1285,

1286, 1288, 1289, 1291, 1310, 1312, 1314, 1820.

[15] La data risulta dal Registro dei Morti

dell'Archivio Parrocchiale e Capitolare della Collegiata di San Biagio in

Pollenza.

[16] A.S. Macerata, Notarile di

Macerata, vol. 4675.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem, Notarile di Treia,

vol. 1279.

[19] A.S. Macerata, Dipartimento

del Musone, b. 22.

[20] Questa data si deduce dal

fatto che nella Statistica del 1809 risultavano attive quattro fabbriche

mentre, in quella degli anni 1811-1812 ne risultano attive soltanto tre. Cfr.

supra.

[21] A.S. Macerata, Notarile di

Macerata, vol. 5180.

[22] In questo senso possono

parlare, ad esempio, alcuni atti nei voll. 1269 e 1284 del Notarile di Treia.

[23] A.S. Macerata, Notarile di

Treia, vol 1269.

[24] Ibidem, vol. 1313.

[25] Sappiamo comunque da un 'elenco

degli occupati nelle fabbriche del 1830 che la fabbrica si avvaleva, in

quell'anno, di 20 dipendenti. A.S. Macerata, Delegazione Apostolica, b. 866.

[26] A.S. Macerata, Delegazione

Apostolica, b. 1358.

[27] Ibidem, b. 1371, f. 1.

[28] Ibidem, b. 959.

[29] Ibidem, b. 1482.

[30] A.S. Macerata, Notarile di

Treia, vol. 1394.

[31] Ibidem.

Commenti

Posta un commento